Libro che parla anche di Piazza nel Cinquecento

Il volume recensito1

Palazzo Starrabba poi Trigona in via Umberto, 45, Piazza Armerina (EN)

Chiesa di S. Vincenzo Ferreri, Piazza Armerina (EN)

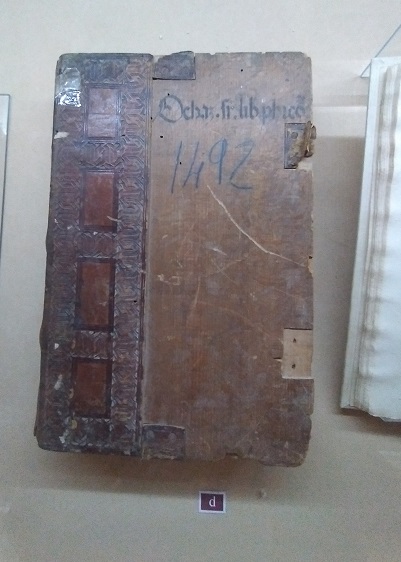

Il libro nella foto in alto, di cui si sarebbe apprezzato l’indice, può essere considerato una sorta di radiografia della società siciliana, e in particolare della società nobiliare nel Val di Noto, tra la fine del Quattrocento e tutto il Cinquecento, per arrivare ai primi del Seicento. Tante sono le notizie e i particolari che fanno gola agli appassionati della storia e della vita sociale di quel periodo: nomi di feudi, notai, promesse di matrimonio in tenerissima età (p. 97), cruenti faide familiari (p. 64) con relative vendette e riappacificazioni, curiosi e ripetitivi cerimoniali nella presa di possesso per ognuno dei feudi ereditati (pp. 51, 85, 92, 135). Non esclusa la consuetudine di tenere, nei propri palazzi, schiavi di ogni genere, soprattutto nordafricani, sia per i lavori domestici sia per quelli pesanti, acquistati, venduti, prestati ad altri nobili, lasciati in eredità o liberati per buona condotta, concedendo loro, in qualche caso, persino il privilegio di assumere lo stesso cognome del padrone. A Noto, su una popolazione di 10.000 abitanti, quasi come quella che aveva allora Piazza3, si contavano circa 600 schiavi.

Filo conduttore del libro è la storia di un feudo, quello di Scibini, o Xibini o ancora Dichibini, nella “marittima” di Noto (p. 25), possesso familiare della baronessa Ippolita Sortino. Esso comprendeva, nella lingua di terra prospicente il mare, detta Marzamemi, ad uso di pascolo per pecore, capre e maiali, anche un piccolo porto, come caricatore / scaricatore di derrate agricole e, nel ‘600, tonnara, chiamato dagli Arabi (Idrisi) “Marsâ ‘al Hamâm”, ovvero “Baia delle Tortore” o, per qualcuno (Sebastiano Lupo), “Porto della Colomba”, dal nome delle imbarcazioni che allora vi approdavano. In proposito, l’autore pubblica un rogito notarile del 1456, appartenuto alla famiglia Sortino, che rappresenta il più antico documento contenente il toponimo di Marzamemi (p. 26).

Nella prima parte, si esaminano le vicende dei maggiori rappresentanti del nobile casato netino, dal barone Antonino Sortino, personaggio molto in vista e grande proprietario terriero, al suo primogenito Guglielmo, capitano di giustizia a Noto, dove fu insignito del titolo di patrizio, poi trasferitosi a Siracusa, ricoprendo la carica di giurato (pp. 23-83). Fino ad arrivare al barone Vincenzo Sortino, dal cui matrimonio con Dorotea Bellomo nacque, nel 1546, a Siracusa, l’unica loro discendente, Ippolita Sortino (p. 87). Orfana di padre, in tenerissima età, questa avrebbe sposato, poco più che dodicenne, il figlio di un barone netino, Giovan Vincenzo Zarbari (p. 107). Rimasta vedova, nel giro di due anni, per la prematura scomparsa del giovane marito (1561), non avendo ancora messo al mondo dei figli, Ippolita fu nuovamente promessa a «un ricco barone, molto più grande di lei, vedovo e padre di un bambino, originario della città di Piazza», Giovan Francesco Starrabba, al quale portava in dote nel 1563 i feudi aviti di Scibini, Bimisca e Pian di Belludia. Trentatré anni lo sposo, diciotto la sposa (pp. 112-113). Un matrimonio d’affari, si direbbe, ricercato, voluto e, soprattutto, fondamentale per l’ascesa sociale del casato piazzese degli Starrabba.

Nobili di recente elevazione, gli Starrabba erano baroni di Spedalotto, vicino Aidone, feudo acquistato nel 1557 dai Crescimanno, per 1470 onze. Mentre, nel 1564, entreranno in possesso del feudo di Gatta, presso Piazza, pagando ai Montaperti, che lo detenevano, la somma di 7600 onze (p. 121). Entrambi questi feudi, Spedalotto e Gatta, di cui si era insignito Giovan Francesco, passeranno in progresso di tempo ai Trigona, consorti degli Starrabba.

Nella seconda parte del libro, assurge per l’appunto a protagonista la figura, fin qui poco nota, di Giovan Francesco Starrabba. A lui si deve la costruzione del grande palazzo di famiglia (foto in mezzo), nell’antico quartiere allora denominato di San Domenico: descritto nel contratto nuziale del 21 gennaio 1563, rogato a Noto, come un «tenimentum domorum proprie habitationis», delimitato da tre strade pubbliche, dove abitavano i suoi genitori, Pietro e Costanza, ancora viventi nel 1572 (p. 114 e nota 341); un palazzo fortificato, seguendo il costume dell’epoca, i cui merli vennero alzati nel 1566 (p. 122). Situato nell’attuale via Umberto, 45, conserva intatti il portale d’ingresso, i mascheroni e le mensole che reggono i balconi.

Questo volume si dimostra prezioso anche per la storia di Piazza, risolvendo taluni aspetti poco chiari, se non contradittori, dalla cronologia al contesto politico e sociale, grazie a una paziente e attrezzata opera di consultazione dei tanti riveli o censimenti cinquecenteschi. In particolar modo, analizzando quello nel 1593, si è riusciti finalmente a indicare con precisione l’anno di nascita di un piazzese tanto illustre, il barone Marco Trigona, fondatore, con un suo lascito testamentario, della futura Cattedrale, riedificata sulla precedente chiesa trecentesca. Oltre le date dei biografi (Minacapelli ed altri), bisogna correggere infatti quanto riportato da più parti a proposito della sottoscrizione, nel 1555, dei Capitoli della pace di Piazza, dove venivano segnalati il barone Giovan Francesco Trigona e, erroneamente, quello che si riteneva suo figlio Marco. A quella data quest’ultimo, dovendo essere maggiorenne per firmare, sarebbe nato almeno nel 1537, mentre l’autore circoscrive, fonti alla mano, la sua data di nascita agli anni 1560/1561 (p. 122 e nota 366). Pertanto, quando egli convola a nozze, nel 1574, con Laura de Assoro, ha 13/14 anni, risultando lei, nata nel 1557, più anziana di 3/4 anni. Questo farebbe supporre che si sarebbero potuti sposare per procura.

Fulminea l’ascesa sociale degli Starrabba, attraverso Giovan Francesco, personaggio che meriterebbe uno studio monografico, brillando di luce propria, accanto e prima di Marco Trigona. Accresciuti i suoi possedimenti feudali, «impegnandosi a pagare somme notevolissime», Giovan Francesco acquisiva dai Ventimiglia nel 1579 la baronia di Regiovanni, con sette feudi e un castello, permutata poi con la contea di Naso, in territorio messinese, comprendente il castello di Capo d’Orlando (pp. 139-141). Fulminea l’ascesa, fulminea la caduta, perché alla sua morte, nel 1592, i suoi figli non poterono evitare la bancarotta, vedendosi costretti ad alienare tutti i feudi di famiglia, gravati da debiti che risultò impossibile soddisfare. Lo spregiudicato Giovan Francesco aveva fatto il passo più lungo della gamba e, a stento, Pietro Starrabba riuscì a riscattare le tenute avite di Scibini e Bimmisca, mentre suo cugino Antonio Trigona, fratello maggiore di Marco, si impossessava dei feudi di San Cosmano e Gatta, insieme alla “honoratissima casa” di Piazza degli sfortunati congiunti (pp. 150-157).

Questo volume, ricchissimo di dati e suggestioni, ci dà lo spunto per approfondire le nostre conoscenze sulla chiesa di San Vincenzo Ferreri (foto in basso), primo dei sei compatroni della città di Piazza: fondata col contributo degli Starrabba, essendo situata nelle vicinanze del loro palazzo, e della quale certamente essi detenevano il diritto di patronato. E infatti le armi di questa famiglia si ritrovano, oltre che nel timpano dell’abside, in alto, sopra l’altare maggiore, nei due stemmi sul soffitto della chiesa, come pure sul marmoreo monumento funebre di Giuseppe Starrabba, figlio di primo letto di Giovan Francesco: anch’egli conte di Naso, dopo soli otto mesi aveva dovuto rinunciare al titolo ereditato dal padre, adducendo «gravissima infirmitate cum maximo periculo eius vite» ma, in gran parte, per le difficoltà finanziarie e gestionali, in favore del fratello minore Raffaele che, caduto in disgrazia per un’accusa di omicidio, si vide confiscata, nell’agosto del 1594, la contea che fu alienata definitivamente nel marzo del 1595 (pp. 151-155).

Gaetano Masuzzo

1 La recensione si trova sulla Rivista della Società di Storia Patria della Sicilia Centro Meridionale, Anno VIII, p. 255.

2 Antonello CAPODICASA, Il feudo di Scibini nel Cinquecento e le nobili famiglie Sortino e Starrabba, Associazione Studi Storici e Culturali Editore, Pachino (SR), 2021, pp. 239. L'autore, originario di Pachino, da diversi anni si dedica alla ricerca storico-archivistica prevalentemente rivolta allo studio dei territori di Pachino, Portopalo e Noto. Ha pubblicato Il forte di Capo Passero (2007), Torre Fano (2009), Storie di Noto Antica tra XV e XVII secolo (2015), Storia antica di Porto Palo (2016). Attualmente è Presidente dell'Associazione Studi Storici e Culturali di Pachino (SR).

3 Come veniva chiamata Piazza Armerina sino al 1862.

- Pubblicato in Luoghi ed Eventi