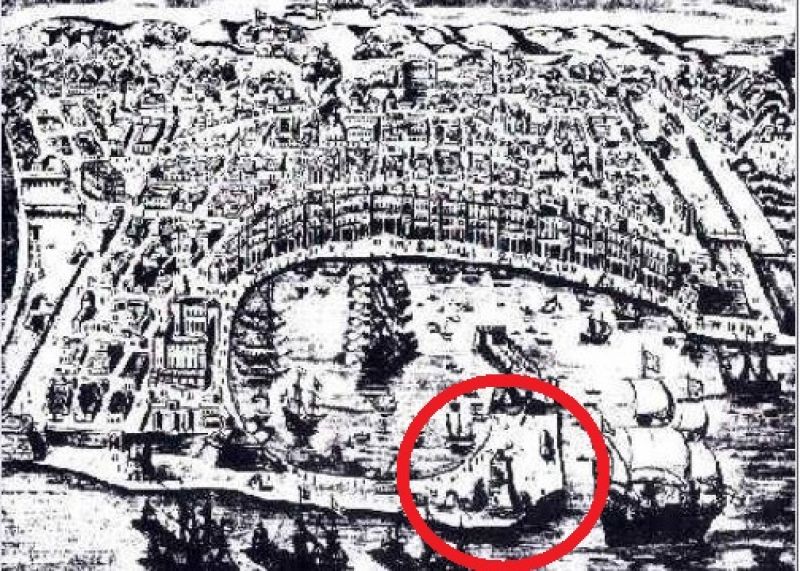

Quadro di S. Bartolomeo Trigona in Cattedrale

Quadro di S. Bartolomeo Trigona, Cattedrale, Piazza Armerina

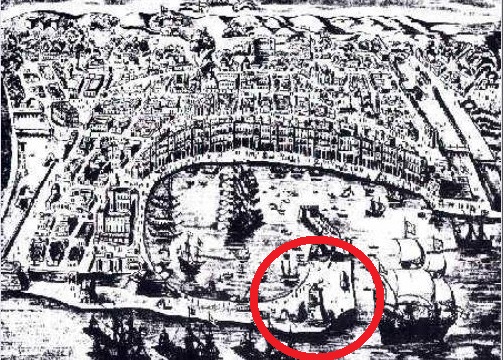

Particolare del quadro di S. Bartolomeo Trigona in Cattedrale

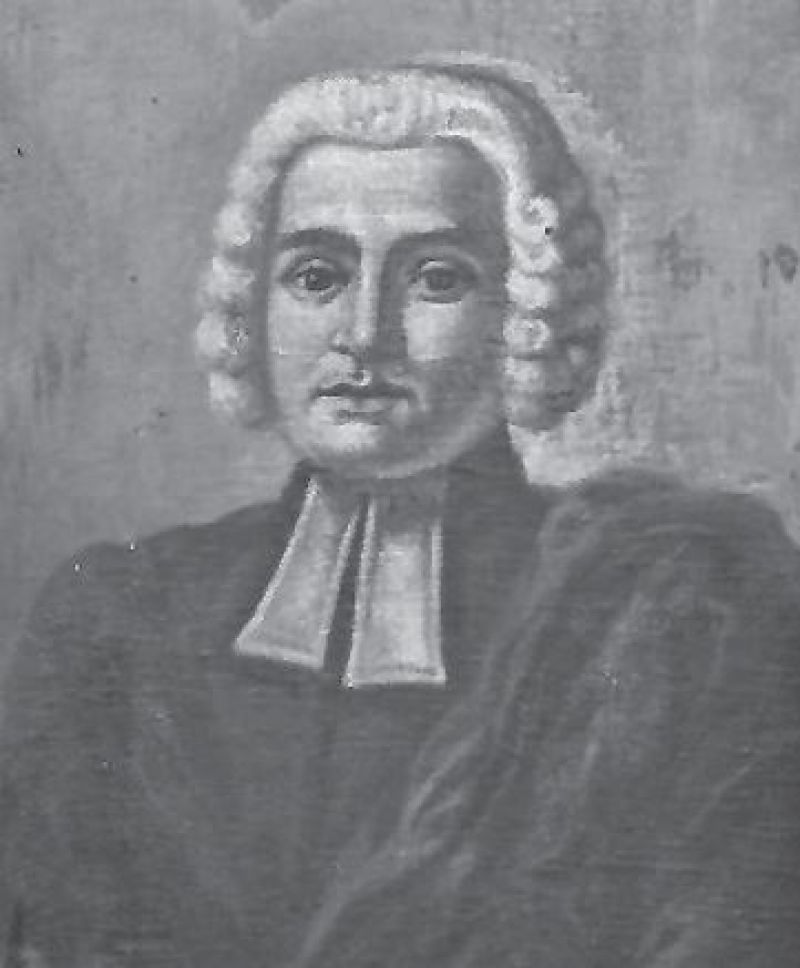

La città di Messina con la Torre del Faro in una stampa XVIII secolo, prima del terremoto 1783

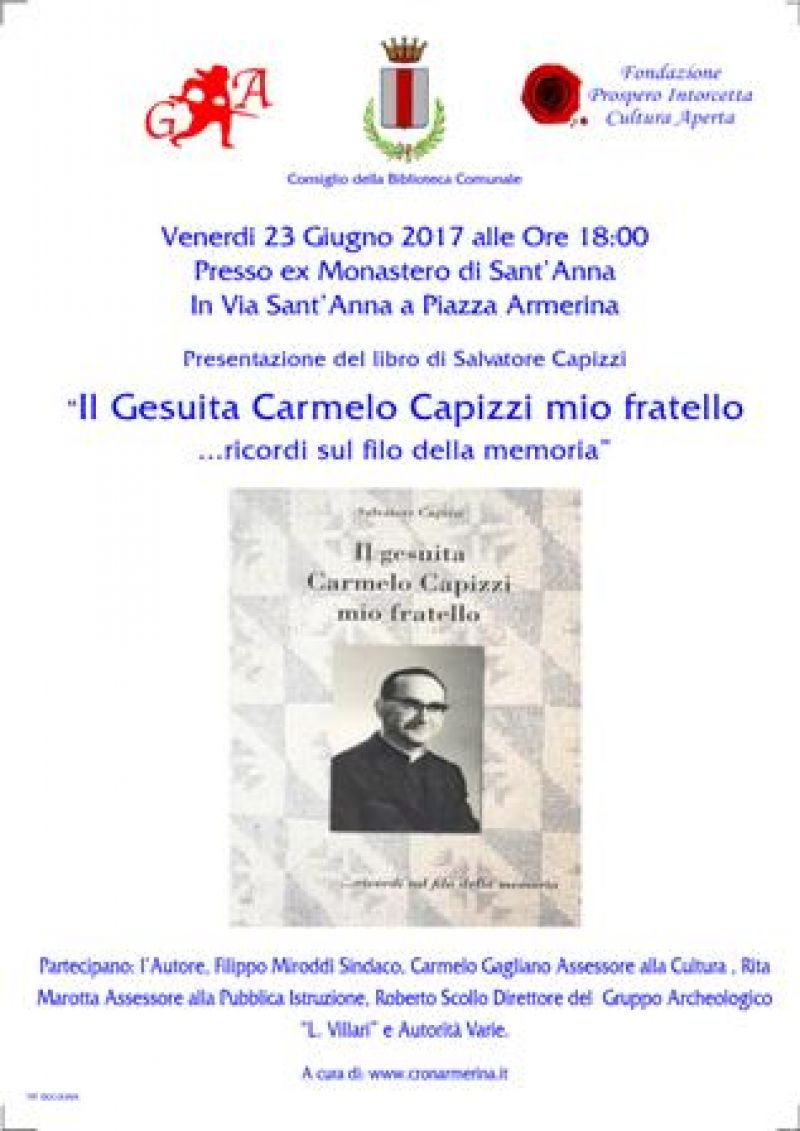

L'altro giorno, l'articolo «Le opere d'arte tra l'umidità e usura» di Marta Furnari sul quotidiano LA SICILIA faceva notare come «Le pale d'altare e i dipinti della cattedrale di Piazza Armerina versano in cattivo stato di conservazione per l'usura del tempo e l'umidità che aggredisce alcuni ambienti del tempio sacro. Il bicentenario di fondazione della Diocesi piazzese [...] è l'occasione [...] per porre all'attenzione dell'intera comunità le condizioni di fatiscenza in cui si trovano le importanti opere d'arte». L'articolo era accompagnato da due foto di opere danneggiate e una di queste era il grande quadro sull'altare nella II cappella a dx rappresentante San Bartolomeo Trigona (nella foto in alto). Mi sono recato in Cattedrale e mentre scattavo alcune foto, dove si evidenzia oggettivamente lo stato penoso dell'opera, notavo come nella parte sottostante la figura del Santo, al di sotto dello stemma della famiglia Trigona (freccia n. 1), ci fosse una bellissima veduta di una città. Prima che scompaia del tutto, ho voluto dare un nome a questa città nel dipinto, ovviamente approfondendo la vita del Santo tanto caro alla famiglia Trigona del XVIII secolo, ma che lo storico Litterio Villari concluse, alla fine del suo studio Dell'origine del predicato di "TRIGONA" dato a San Bartolomeo di Simeri, monaco italo-greco, fondatore del SS. Salvatore dei Greci in Messina, Società Messinese di Storia Patria, Tip. D'Amico, 1956, «Che S. Bartolomeo di Simeri o di Trigona fu un greco-calabro e che non ebbe alcun legame di parentela con la normanna e nobile famiglia Trigona di Sicilia». Ritornando alla città rappresentata nel quadro in Cattedrale, è bene riportare parte della biografia di San Bartolomeo di Simeri eremita, fondatore e abate firmata da Antonio BORRELLI in www.santiebeati.it/dettaglio/92339. Qui riporto le parti che ci interessano specificamente: «Nacque verso la metà del secolo XI a Semeri (oggi Simeri) in provincia di Catanzaro e fu battezzato col nome di Basilio. I genitori Giorgio ed Elena lo consacrarono a Dio e gli diedero un'educazione improntata alla fede, alla pietà e alla scienza. Ancora giovane, Basilio volle lasciare la famiglia perché attratto dalla vita dei Padri eremiti nel deserto e avvertendo il desiderio di una maggiore perfezione nella vita, si recò quindi presso l'eremita Cirillo che viveva vicino al torrente Melitello. Da lui ricevè la tonsura e l'abito monastico, cambiando il nome di Basilio in Bartolomeo (in seguito sarà conosciuto anche col nome di 'Trigono' dall'omonimo monte, oggi Triangolo) [...] La potenza e la floridezza raggiunta dal monastero in Calabria, suscitò l'invidia di altre istituzioni monastiche e così verso il 1125 due monaci benedettini dell'abbazia di S. Angelo di Mileto, calunniarono il santo egumeno (abate) presso il conte Ruggero II (1095-1154) accusandolo di avere arricchito i propri parenti con i beni che lo stesso conte aveva donato al monastero. Bartolomeo fu chiamato a Messina per discolparsi, vi si recò con umiltà e invitato a difendersi non aprì bocca, per cui considerato colpevole fu condannato al rogo. Chiese ed ottenne prima dell'esecuzione di poter celebrare la Messa; davanti al re e alla corte egli iniziò la celebrazione, ma alla Consacrazione apparve una colonna di fuoco che dai suoi piedi si elevava fino al cielo, colpiti dal prodigio Ruggero II e i presenti si inginocchiarono e chiesero perdono all'abate dell'errore commesso. Il conte non lo lasciò ripartire, volle edificare a Messina un grande tempio con annesso un monastero, in onore del Ss. Salvatore, pregando Bartolomeo di organizzarne la vita e santificarlo con la sua presenza [...]¹. Questo grande monastero del Ss. Salvatore con la chiesa, fu terminato nel 1132 e divenne ben presto uno dei più celebri e fiorenti dell'Italia Meridionale, ad esso furono sottoposti una cinquantina di monasteri della Sicilia e della Calabria. L'abate e fondatore Bartolomeo di Simeri, morì santamente come era vissuto, il 19 agosto 1130 nel suo monastero del 'Patirion' di Rossano». Da tutto ciò si deduce che la città rappresentata ai piedi del Santo è Messina dove fondò il grande monastero e salta subito agli occhi, nel quadro in primo piano a dx, l'alta torre del faro per i naviganti (freccia n. 2) che ritroviamo nelle stampe del XVIII secolo (foto in basso) prima che il terremoto del 1783 distruggesse la città e gran parte del patrimonio artistico edilizio. Pertanto è chiaro che la realizzazione del quadro fu antecedente al terremoto e certamente grazie ai due alti ecclesiatici membri della famiglia Trigona, l'arcivescovo di Siracusa Matteo Trigona (1679-1753) e P. Vespasiano Trigona S.J. (1692-1761) che diffusero il culto del Santo in tutta la Sicilia orientale nel secolo XVIII. Un'altra cosa che riusciamo a individuare è l'immagine in alto a sinistra accanto a due angioletti che sembra senza alcun significato ma se si guarda attentamente rappresenta un cilindro verticale contornato da una luce gialla/arancione (freccia n. 3) ovvero «la colonna di fuoco che dai suoi piedi si elevava fino al cielo» che ricorda il miracolo sopra citato riproposta nello stemma al centro dell'arco sull'altare. Inoltre, la freccia n. 4 indica la mitra concessa anche agli abati non vescovi da papa Urbano II dal 1089. Chissà? Forse questa piccola spiegazione può servire a sollecitare il rapido quanto necessario restauro del quadro, visto che ormai la parte inferiore di esso è completamente al "buio" e con un grande squarcio a destra (freccia n. 5).

¹ «Questi dissapori con Roma indussero Ruggero a consolidare ancora di più la Cristianità greca in Sicilia. Già suo padre aveva incoraggiato con zelo il ripristino e la rifondazione di monasteri greci; il figlio seguì il suo esempio [...] egli si riconosce apertamente nella politica di suo padre riguardo ai monasteri. Rivestì un'importanza particolare la fondazione del monastero greco San Salvatore in lingua Fari a Messina, che ricade negli anni antecedenti al 1120. Il fondatore, Bartolomeo, abate di Santa Maria Hodegetria di Rossano, era stato accusato alla corte di Ruggero da due benedettini di Mileto di essere eretico, perché viveva secondo il rito greco. La risposta del conte fu la concessione per la fondazione del monastero a Messina! San Salvatore divenne più tardi il centro di una grande organizzazione che Ruggero, nella sua veste di re, diede a tutto il clero del suo Regno» (Erich Caspar, Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia, Edizioni Laterza, Bari 1999, p. 49). «i nuovi conquistatori [i Normanni] spesso favorirono anche istituzioni ecclesiastiche greche (su tutte la fondazione di San Salvatore in lingua phari a Messina tra il 1131 e il 1134, che sarebbe servita come punto focale per rianimare il monachesimo greco dell'isola)» (Alessandro Vanoli, La Sicilia musulmana, Il Mulino, Bologna 2012, p. 203).

cronarmerina.it

- Pubblicato in Ecclesiastici