Gli unici stemmi papali a Piazza

Su questo stesso sito trovate:

Gli unici stemmi papali a Piazza/1

Gli unici stemmi papali a Piazza/2

cronarmerina.it

- Pubblicato in Famiglie e Stemmi

Su questo stesso sito trovate:

Gli unici stemmi papali a Piazza/1

Gli unici stemmi papali a Piazza/2

cronarmerina.it

Questa è la Fontanella Carmine n. 17 del censimento che questo sito sta facendo ormai da più di due anni. Ormai in disuso, dalla base solida su cui è situata si intuisce che è molto antica e doveva essere molto frequentata e indispensabile per i Casaluttéri di quella zona. Si trova a pochi passi dalla chiesa del Carmine con l'annesso convento Carmelitano che si vedono in fondo alla foto. La chiesa è dedicata alla Madonna o Beata Vergine dell'Annunciazione. Del complesso ecclesiastico si hanno le prime notizie dalla metà del XIII secolo, quando i Cavalieri Crociati dell'Ordine Teutonico, a seguito di Federico II di Svevia, costruiscono i primi tre piani della Torre a guardia della vallata dell'Altacura, torre che poi diventerà il campanile della chiesa della cui parte antica non si hanno notizie, mentre quella attuale risale al 1652. Allla metà del Cinquecento invece risale l'inzio della costruzione del chiostro per l'interessamento dei vari priori del convento, quasi tutti membri di antiche e nobili famiglie piazzesi (d'Aidone, La Monica, La Vaccara) di cui si hanno testimonianza nei blasoni in pietra arenaria sulle arcate del chiostro. Il convento carmelitano arricchì la Città di predicatori carismatici (es: nel 1555 Priore P. Timeo) e di valenti educatori per la loro Casa di Studi esistente dalla prima metà del XV secolo e fu la sede, nella seconda metà del Cinquecento, dell'importantissima Scuola Musicale Piazzese di cui fecero parte numerosi carmelitani piazzesi oltre al più famoso laico, Antonio il Verso, che studiò nell'altro Studio Pubblico presente a Piazza sin dal XIII secolo, quello dei Domenicani poi sede del Seminario Vescovile.

cronarmerina.it

2

Quindi, lo stemma che c'è nella parte retrostante la chiesa degli Angeli al Monte è uno stemma papale, precisamente di papa Pio XI. E che ci fa uno stemma papale a Piazza, dietro una chiesa nel quartiere più antico della Città? Faccio diverse supposizioni considerando le caratteristiche del pontificato di Papa Ratti che si svolse dal 1922 al 1939. Anni non tanto tranquilli da tutti i punti di vista, soprattutto nella nostra Nazione alle prese col Regime Fascista. L'atteggiamento neutrale assunto sin dall'inizio dal Pontefice lombardo, per l'esattezza di Desio (dal 2006 prov. di Monza e Brianza-MB) verso gli scioperi tumultuosi e le violenze fasciste, porta alla pacificazione tra le parti, quella italiana e quella vaticana, con i Patti Lateranensi del 1929. Ma quello che a noi più interessa è la riorganizzazione dell'Azione Cattolica voluta dal Papa nel 1923, che la considerava così importante da definirla "la pupilla dei miei occhi". Questa attenzione verso le attività periferiche del movimento cattolico, lo portò a migliorare le condizioni del clero favorendo anche la costruzione di "canoniche", ovvero edifici destinati alla residenza dei canonici, preti preposti dal Vescovo a formare il Capitolo (assemblea) di quella particolare chiesa. Ed è questo che avvenne nella nostra Città. Nel periodo intorno al 1935 furono costruite due canoniche, quella degli Angeli al Monte e quella nella foto in alto, a sx della chiesa di S. Maria dell'Itria¹, nel quartiere Canali, a poche decine di metri dalla piazza Garibaldi e nella zona sottostante u chiànu Barùn. L'appalto fu dato a una ditta milanese e la cosa che rimase impressa ai Piazzesi di allora, fu il mezzo adottato per portare tutto il materiale occorrente alla costruzione della canonica, dal Largo Capodarso (chiànu Barùn d' Capudarso)² allo spiazzo antistante la chiesa dell'Itria. Fu adoperata una specie di slitta, un carro senza ruote, trattenuta da funi che potesse scivolare lentamente sulle tavole di legno disposte lungo la ripida discesa, allora con i gradini.

¹ La freccia indica dove si trova lo stemma di papa Pio XI (Papa dal 1922 al 1939) sulla canonica della chiesa di S. Maria dell'Itria, simile a quello della chiesa degli Angeli al Monte.

² Il piano prende il nome di Capodarso che era un feudo, tra le provincie di Enna e Caltanissetta, di proprietà all'inzio del Settecento del piazzese Vincenzo Crescimanno I barone di Capodarso, senatore e giurato della Città nonché barone di Bubutello, altro feudo confinante con quelli di Capodarso, Gerace, Geracello e Friddani.

cronarmerina.it

1

Piazza e in particolar modo tutto il quartiere Monte, non finisce di stupirmi. Offre sempre nuove scoperte che mi lasciano stupefatto. Sempre in giro per le viuzze dell'antico e nobile quartiere, già altre volte avevo fotografato lo stemma restrostante la chiesa dei SS. Angeli Custodi che vediamo nella foto in alto, ma non avevo pensato di approfondire a chi e a che cosa si riferisse. L'altro giorno, sempre tampasiannu tampasiannu, mi ritrovo a passare per via Barbuzza, dietro la chiesa, dove immancabilmente vengo attratto dallo stemma, questa volta però ammirato con occhio più critico. Faccio la foto e, una volta a casa, mi metto alla ricerca di chi potesse essere questo bello e importante stemma ecclesiastico con tanto di tiara in cima. Dopo tanti tentativi, i potenti mezzi del web mi portano a dedurre che lo stemma è quello di un Papa, e precisamente di papa Pio XI nato Achille Ambrogio Damiano Ratti (Desio 1857 - Città del Vaticano 1939, Papa dal 1922 al 1939). Il blasone (foto in basso) è così descritto: Troncato, nel primo d'oro, all'aquila col volo abbassato di nero, membrata e imbeccata del campo, nel secondo d'argento, a tre palle di rosso disposte due e una. Inoltre, nello stemma arcivescovile e cardinalizio di Milano (1921) di mons. Ratti, appare anche una fascia con la scritta "raptim transit" ovvero "passa rapidamente"¹, quasi come premonizione al veloce passaggio sulla cattedra milanese che fu di Ambrogio per quella romana di Pietro. Quindi è lo stemma di un papa, e che ci fa uno stemma così importante dietro la chiesa degli Angeli? (continua)

¹ Queste due parole sono tratte dall'Antico Testamento, libro poetico "Giobbe", cap. VI, ver. 15: <<Fratres mei praeterierunt me, sicut torrens, qui raptim transit in convallibus = I miei fratelli sono andati lungi da me, come torrente che passa rapidamente le valli>>.

cronarmerina.it

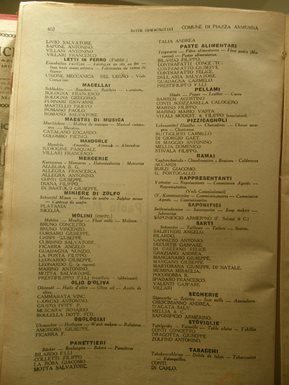

Continuano gli elenchi dei commercianti a Piazza nel 1925.

MOLINI (eserc.)

BRUNO CONCETTO

BRUNO VINCENZO

CORSARO GIUSEPPE

CRISPI GIUSEPPE

CUBISINO SALVATORE

FICARRA ANGELO

GUADAGNA NUNZIO

LA PORTA FILIPPO

LEONARDO GIUSEPPE

LEONARDO G. (a vapore)

MARINO ANTONINO

MOTTA SALVATORE

PRESTIFILIPPO F.LLI (partificio - fabbricanti)¹

OLIO DI OLIVA

CAMMARATA VINC.

GIORGIO ANTONINO

GIUSTO DOTT. P.

MUSCARA' ROSARIO

ROCCELLA DOTT. FED.

OROLOGIAI

AMOROSO GIUSEPPE

FICARRA F.²

PANETTIERI

BILARDO F.LLI³

COLETTI FILIPPO

LA ROSA GIACOMO

MOTTA SALVATORE

TALIA ANDREA

PASTE ALIMENTARI

BILARDO FILIPPO³

CONTRAFATTI CONCETTO

CONTRAFATTO GIUSEPPE

CONTRAFATTO FELICE

DELL'ARIA SALVATORE4

GUADAGNA CARMELO

PRESTIFILIPPO F.LLI¹

¹ Il grande pastificio, di cui abbiamo anche qualche foto, si trovava nell'odierno viale Della Libertà 45 e seguenti.

² Il negozio/laboratorio si trovava in via Garibaldi 32, dove poi ci fu l'oreficeria Santospirito.

³ Erano cinque fratelli e il loro panificio/oleificio si trovava nella Torre del Patrisanto in piazza Teatini. Filippo era uno di loro, forse il maggiore, e padre di mia zia Ida Bilardo.

4 La rivendita di questa pasta si trovava in piazza Garibaldi 15 ed era gestita dalla famiglia Secondo.

(continua)

cronarmerina.it

I Santoni in piazza Filippo Cordova ad Aidone.

Oggi il mio amico Dudu Girasole sulla sua pagina di facebook ci ha raccontato un evento interessante: cosa accadde nel 1960 per la festa chiamata la GIUNTA che ancora oggi si svolge per Pasqua ad Aidone, paese a pochi chilometri da Piazza e facente parte della sua Diocesi.

<<Auguri di una Buona e Serena Pasqua a tutti gli amici di facebook. Oggi si va alla periferia di Piazza che è Aidone, come la periferia di Aidone è Piazza. In questa viciniora Comunità si fa la Giunta di Pasqua, cioè l'incontro tra la Madonna e Suo Figlio Risorto. Il Vescovo del tempo, Mons. Catarella nel 1960, con decisione autonoma soppresse questo evento, ma la Città non accettò tale decisione e protestò energicamente. Ci furono botte, disordini e feriti. Un Tenente dei Carabinieri di Piazza fu ricoverato per diversi giorni e ci furono anche diversi arresti. Comunque quell'anno gli Aidonesi con grande determinazione presero le Statue della Madonna e del Cristo e senza la presenza del Clero fecero lo stesso la Giunta, però la Città per dieci anni, non la potè fare. Nel 1971, Mons. Rosso appena nominato nuovo Vescovo, dopo aver ricevuto una delegazione di Cittadini e di Rappresenanti delle Confraternite Aidonesi decise di ripristinare la Giunta. Mandò Mons. Federico, Teologale del Capitolo della Cattedrale, a spiegare i motivi ed i contenuti della Giunta Pasquale con i Suoi Santoni che rappresentavano gli Apostoli. Sono passati 45 anni da quel giorno e la Giunta di Aidone, con i suoi Santoni, gli usi, i costumi, i colori i riti e le tradizioni della propria cultura è diventata un evento di conoscenza mondiale, grazie alla determinazione ed al coraggio di un popolo. Di nuovo Buona Pasqua a tutti>>.

Dudù Girasole

cronarmerina.it

Cattedrale dalla via Roma

Dopo la poesia Chi la dura la vince la Signora del Nord si rifà viva per augurarci Buona Pasqua a modo suo, con dei versi che dipingono Piazza col pennello intriso di nostalgia.

Piazza Armerina come un dipinto

Poche parole come pennelli

Per dipingerti su carta

Pochi caldi e colorati tasselli

Non c'è bisogno di fantasia

Bastano gli occhi di nostalgia

Sei tutta in un quadro con scene di arte e di vita

Sei tutta una tela dal ricordo di suoni e colori ordita

Palazzi grandi piccole modeste dimore e i bassi

Fanno da cornice a vie antiche percorse da tanti passi

Diverse le voci diversi i silenzi e gli odori

Creano chiazze di vita intensa e di sentire densa

Che divide e unisce un'umanità gaudente o dolente

Sant'Anna Trinità Collegiata

Voci e vocine di bimbi

Odore di carta di libri e studenti

Assonnati infreddoliti ma contenti

Di percorrere insieme un tratto di vita

Piazza Garibaldi via Marconi circoli e società

Compongono e osservano pezzi di comunità

Che vive gioie e dolori

Passioni cattiverie e amori

Di calda arenaria forgiati da mano d'artista

Palazzi e chiese scene di vita scorrono alla vista

Per via Garibaldi via Umberto via Mazzini

Stùscio e acquisti con pochi quattrini

Gruppi di amici ritrovati

Alle lunghe assenze sottratti

E dal conforto di un bar scaldati o rinfrescati

E le antiche farmacie trionfo di misteriosi

Barattoli allineati su legni intarsiati

Esse offrono rimedi per corpi malati

Per pochi fans da cenacoli dove esternare

Pensieri gioiosi dissensi e consensi

Da cui apparire contro il sistema o conformisti

Via Cavour Santa Rosalia un quadro di impressionisti

Si crea da sé coi colori di frutta e ortaggi

Carni pesci e altri paesaggi

Di uomini e donne diversi per abito e ceto

Di figure e voci di mercanti

Di sempre gli strilli di ambulanti

Tutte immagini nello spazio e nel tempo danzanti

Dal centro del quadro il cerchio si allarga

In vicoli viuzze stradine cortili giardini

Case l'una all'altra addossate

Unite o separate

Da scale e scalini

La gialla arenaria ne fa quasi un'unica chiazza

Un unico scenario

Nel quale i rumori delle botteghe scandiscono l'ordinario

Tempo della vita denso più denso scemato

E poi altri tempi altri rumori

Zoccoli di cavalli asini muli del passato

Oggi automobili sull'asfalto

Segnano il giorno che inizia e finisce

C'è poi un suono che unisce

Le tante squillanti campane e la banda per le strade in festa

Segnano il tempo della gioia che sì passa lesta

Ma lascia scie di piacere

Dal profumo delle consumate cere

Alle note fragranti di sughi e dolcetti

La festa è senza orpelli e senza troppi belletti

Antica sentita ha un suo autentico e primordiale fasto

E ai riti moderni non si dà in pasto

Forse perché coperta e protetta

Dalla imponente Cupola per ciò eretta?

Signora del Nord, marzo 2016

cronarmerina.it

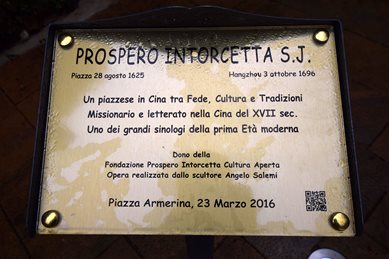

Ieri, nella piazzetta antistante la chiesa di Sant'Ignazio e la Biblioteca Comunale, è stato scoperto il busto dedicato a P. Prospero Intorcetta S.J., uno dei nove missionari piazzesi del Seicento.

cronarmerina.it

Affresco Madonna col Bambino in trono, sec. XV

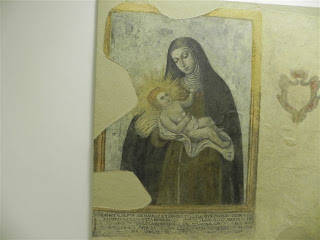

Anonimo, Serva di Dio Suor Arcangela Tirdera, affresco, sec. XVII

Particolare dell'affresco Serva di Dio Suor Arcangela Tirdera, sec. XVII, Pinacoteca Comunale, Piazza Armerina

Suor Arcangela Tirdera Serva di Dio

Il 20 dicembre 2011, con l'apertura della Pinacoteca Comunale nell’ex Chiesa del Monastero delle Benedettine della SS. Trinità, in via Monte 4, tra i tanti affreschi, i tanti dipinti e le 4 sculture, ho avuto la possibilità di ammirare non solo opere d’arte di autori piazzesi conosciute, ma anche alcune di quelle di cui avevo solo sentito parlare o letto. Soprattutto mi hanno colpito gli affreschi staccati dalla chiesa e dal convento dei francescani di Santa Maria di Gesù, i cui resti si trovano a 2 km ca. a ovest di Piazza. Uno dei grandi affreschi e la sua sinòpia provengono dalla chiesa e sono quelli della Madonna col Bambino in trono (foto in alto), attribuiti al cosiddetto Maestro del Polittico di San Martino ed eseguiti qualche decennio dopo la fondazione del Convento avvenuta nel 1418. Nel vestibolo della Pinacoteca (prima sala appena si entra) si può ammirare persino la cornice che li conteneva quando si trovavano su uno degli altari. Sempre dal complesso di Santa Maria di Gesù, ma questa volta solo dal convento, provengono gli altri due affreschi, che raffigurano ritratti di suore e frati francescani, posti nel corridoio di comunicazione tra la sala espositiva gialla e quella azzurra.

Il primo che s’incontra è l’affresco che si riferisce genericamente a Suore e frati di ignoto pittore siciliano secc. XVII e XVIII. Probabilmente si tratta di alcuni dei lavori di abbellimento e decorazione effettuati da Giovanni Gregorio Trigona all'inizio del Seicento nella Chiesa e, nel 1627, nel Convento. Qualche anno dopo furono aggregati altri fabbricati grazie alle elargizioni del sacerdote frate francescano Andrea Trigona della Floresta¹ che, morto nel 1629 (per alcuni nel 1627), fu posto nel sarcofago in marmo a sx dell’ingresso alla chiesa. La scarna descrizione sulla targhetta posta accanto a questo affresco, non ci fa capire totalmente il giusto valore che, invece, rappresenta sia dal punto di vista ecclesiastico che da quello evocativo di momenti della storia della città di Piazza.

Infatti, il primo disegno a sinistra (nella foto in mezzo) raffigura una suora che regge tra le braccia un Bambino Gesù e in basso si legge appena: «RAPHICA SOROR ARCHANGELA TARDER... PLATIAE QUAE PUERUM IESUM... RECIPERE... BOMINIS... TATIO... ADD... TA EIU... LANGUENTE... SEXA... APTA... AN... OS. (numeri indecifrabili)... SEPULTUM EST IN ECCLESIA SANCTI... T...». Si tratta senza alcun dubbio della piazzese Terziaria Francescana Suor Arcangela Tirdera² o Tardera³, ritenuta una dei sei beati piazzesi riconosciuti e dichiarati tali dagli Ordini religiosi di appartenenza ma senza un regolare processo canonico4, pertanto ritenuta venerabile al primo stadio della canonizzazione definitiva, ovvero “Serva di Dio”, morta l’8 febbraio 15985 e, stando a quello che dice il Mazzara nel suo Leggendario Francescano e a quello che si scorge a malapena nell’affresco «all’età di sessant’anni», perciò nata nel 1538 e non nel 1548 come dice il Villari6. Dopo un fratello, Arcangela era la maggiore di tre figlie di Pietro Tardera e Vincenza Altini (o Martini, secondo altri), e faceva parte di una delle famiglie più benestanti di Piazza. Famiglia molto ricca e allo stesso tempo molto religiosa tanto che, sia la madre, alla morte del marito, che tutte le sue tre figlie, presero l’abito di Terziarie dell’Ordine Regolare Francescano.

Arcangela appena prese l’abito di Terziaria all’età di 17 anni7 iniziò a mostrare segni di santità intraprendendo una rigorosa vita di penitenza con continui digiuni e cilici. A 24 anni iniziò a soffrire forti dolori al fianco, alle articolazioni e continui svenimenti. Conseguentemente per 14 anni poté camminare solo poco per casa, mentre per i successivi ventidue anni fu costretta a stare sempre a letto tra le incessanti sofferenze.

Per più di 5 anni ricevette ininterrottamente le cure del fratello medico, ma senza alcun giovamento, tanto da pregarlo di desistere perché era la volontà di Dio. Durante i 36 anni di dolori atroci, non diede segno alcuno di impazienza e di turbamento, né verso i famigliari, né verso la servitù, né verso le sparute persone che andavano a farle visita per motivi diversi, non ultimi quelli per chiedere delle grazie.

Negli ultimi 4 anni della sua vita, alle sofferenze già accennate, si aggiunse quella della completa cecità. Il suo stare a letto consisteva, sia di giorno che di notte, nel rimanere seduta tra due guanciali di tela grossa che le servivano anche per dormire, quando vi si appoggiava portandoseli al petto. Per coprirsi non usava lenzuola ma solo una coperta, vestiva di ruvida lana sul letto basso e piccolo, con un materasso quasi inesistente. Intorno al letto teneva il “padiglione”, ovvero una tenda scorrevole, che quando la tirava le serviva da cella e oratorio. Mangiava pochissimo solo una volta, la sera, un po’ di pane, grosso e nero, con erbe cotte. Oltre a usare il cilicio, si batteva sovente il petto con un sasso che teneva sul letto, stringendo e baciando a una a una le piaghe del suo piccolo crocifisso di rame che teneva sempre con sé. Durante una notte di Natale, mentre Arcangela era in contemplazione struggente per «il nascimento dell’Incarnato Verbo, il suo amore verso l’Uomo, il nascere d’una Vergine in tanta povertà, ed in luogo si vile, struggendole per questo il cuore, il Signore per confortarla le apparve in forma di Bambino allora nato, lasciando da quella abbracciarsi, conforme esseguì con grandissima umiltà, e divozione baciandoli i santissimi Piedi con un profluvio di lagrime, restando colma di quella gioja, che ogn’anima divota può considerare meglio, che con parole spiegare. Le restò tanto al vivo impressa nell’immaginativa quella apparizione, che ogni notte del Santo Natale per rimembranza s’alienava da sensi, rapita in estasi, ed ogn’anno in detta solennità faceva acconciar’un Bambino di rilievo in quella forma, che nacque il Redentore nel Presepio, acciò non sol’ella, ma tutti di sua Casa contemplassero il mistero». Ecco svelato il motivo della rappresentazione nell’affresco di cui sopra: Suor Arcangela Tirdera con in braccio una statua del Bambino Gesù appena nato (foto in basso). Tra i tanti doni ricevuti dal Signore ci fu anche quello di «conoscere le cose future, lontane e segrete» e, inoltre, dono ancora più raro e prezioso, fu quello delle stigmate. Queste Piaghe del Signore furono viste, mentre era in vita la Serva di Dio, solo da un’amica, Vincenza Venia, dalla madre e dalle sue due sorelle, Laura e Restituta. «Finalmente dopo morte le trovarono nelle piante, nelle mani, e sopra i piedi certi segni rotondi come la testa d’un chiodo, ma la pelle di quella rotondezza come d’una piaga sanata di fresco, e nuovamente nata, e differente dall’altra pelle, ed in mezzo vi era un segno nero, che toccato pareva come incallito; nel costato destro vi era una piaga più grande, e lunga, ma alquanto circolare, come d’una ferita». Alla sua morte «concorse innumerabile Popolo a vederla, e riverirla, onde fu necessario metter’alla porta dalla Casa le guardie, che facessero entrar tutti per ordine, le baciarono le mani, i piedi, tagliarono le vesti, presero altre cose da lei usate serbandole come Reliquie [...]. Il Vicario della Città non volle si sepelisse in quel dì, ma si trattenesse due altri giorni, dopo i quali fù atterata onorevolmente nella Chiesa del Convento nostro di San Pietro di Piazza [...]. Prima che questa umilissima Vergine morisse aveva imposto alle Sorelle, che facessero sepellir’il suo corpo nell’entrata della Chiesa, acciò tutti lo calpestassero, ma le Sorelle, e Parenti la fecero sepellire nella loro Cappella, qual’avevano nella Chiesa del nostro Convento8. Perloche una notte apparve ad una delle dette Sorelle, e la riprese di non aver’eseguita la sua volontà nel seppellirla. Riferì questa l’apparizione al Guardiano consultandosi seco, egli nondimeno, e tutti i suoi Frati furono di parere non mutarla di luogo per allora. Bensì nell’anno 1663 la levarono di là, e la posero in un muro di quella Cappella»9.

Ma da un’attenta ricognizione nella cappella Tirdera, purtroppo, non si riesce ad individuare il posto esatto della sepoltura e anche se dovesse rimanere sconosciuta nei secoli a venire, a noi concittadini di Arcangela, fedeli praticanti o semplici visitatori di questa chiesa, adesso che ne abbiamo conosciuto la vita, la bontà, la santità «concedendo moltissime grazie per sua intercessione alle divote persone tanto in vita, quanto dopo la morte» e la venerazione che le avevano tributato i piazzesi di allora, non ci resta che, ormai consapevolmente, rispettare e ammirare di più questo tempio che dal 1614, quindi appena 16 anni dopo la sepoltura della nostra Serva di Dio, è il Pantheon degli illustri piazzesi10.

Solo in questo modo possiamo renderci finalmente conto dei tesori che abbiamo intorno, che i nostri antenati ci hanno lasciato in eredità e che la loro memoria ci obbliga a goderne, tutelandoli a ogni costo per poi continuarli a trasmettere alle successive generazioni. Gaetano Masuzzo, dicembre 2012

1 Cf. Carolina Miceli (a cura di), Francescanesimo e cultura nelle provincie di Caltanissetta ed Enna, Atti del Convegno di studi, Caltanissetta-Enna 27-29 ottobre 2005, Biblioteca Francescana Officina di Studi Medievali, Palermo 2008, p. 173. Il ramo della famiglia Trigona a cui apparteneva Trigona Andrea era quello dei baroni di San Cono Superiore che solo nel 1773 divenne anche della Floresta.

2 Lo storico piazzese G. P. Chirandà è «il più attendibile quanto al cognome Tirdera e alla data di morte di Arcangela (8 febbraio 1598), che altri» (Litterio Villari, Storia ecclesiastica della città di Piazza Armerina, Soc. Messinese Storia Patria, Messina 1988, p. 258 e nota 148). Inoltre, nel 1620 i Giurati di Piazza cedono all’abate benedettino del monastero di Fundrò, Angelo da Fondi, la chiesa di S. Rocco e l’attigua vasta abitazione un tempo di proprietà della famiglia di Virginia Tirdera o Tardera o Tridera e nel 1624 un tale Giovanni Battista Tirdera appare, insieme ad altri due piazzesi, come testimone nel testamento di don Asdrubale Trigona (cf. L. Villari, Storia ecclesiastica, cit., pp. 297, 299, 422).

3 Cf. Benedetto Mazzara, OFMRif., Leggendario francescano, tomi 12, tomo II Vite di Febrajo 8, Per Domenico Lovisa, Venezia 1721, pp. 138-143; Pietr'Antonio di Venezia, OFMRif., Vite de Santi, Beati e Venerabili Servi di Dio estratte dal novissimo Leggendario Francescano già ridotto in dodici Tomi, Per Domenico Lovisa, Venezia 1725, pp. 128-134; Anna Maria Turi, Stigmate e stigmatizzati, Ed. Mediterranee, 1990, p. 174 n. 68 dell’elenco.

4 Gli altri sono Simone d’Aymone (+1295), francescano conventuale sepolto nella chiesa di S. Francesco; Giacomo Bruno (1475-1550), padre domenicano; Giacomo Calabrese (1410-1480), fratello coadiutore domenicano, in un’urna di vetro presso la chiesa di S. Ignazio; Vincenzo Coniglio (1470-1551), padre domenicano; Serafina Trigona (1597-1619), benedettina dell’abbazia di S. Giovanni Evangelista (cf. Litterio Villari, Il Vessillo del Conte Ruggero il Normanno e i Santi della Chiesa Piazzese, Tip. Don Guanella, Roma 1998, p. 97)

5 Anno riportato dal Villari insieme all’anno di nascita 1548 in Storia ecclesiastica, cit., p. 258 e in Il Vessillo del Conte, cit., p. 97, mentre in Storia della Città di Piazza Armerina, La Tribuna, Piacenza 1981, p. 390 scrive «nata nel 1548 e morta nel 1608». Altri 5 Dizionari pongono la morte al 1599 o al 1608 (cf. L. Villari, Storia ecclesiastica, cit, p. 258 nota 148). Inoltre il Mazzara nell'opera Leggendario, cit., p. 142, scrive «Trentasei anni della sua vita passò questa Serva di Dio in continue infermità, a quali aggionse non poche mortificazioni, e penitenze, onde arricchita di meriti nell’anno di Cristo 1598 le dette infermità se le aggravarono, e conoscendo esser prossimo il suo passaggio dalla presente alla futura vita, si riempì d’un incredibile giubilo nell’anima. Otto giorni avanti la sua morte andate a visitarla Suor Grazia, e Suor Lisabetta di Cagno Sorelle, Terziarie nostré sudette, le disse, Sorelle, io mi sento nell’anima una grandissima alegrezza, dal che subito quelle giudicarono, che intendesse della morte. Erano allora i giorni di Carnevale, e volendo i suoi di casa fare qualche ricreazione, se n’astenevano per la sua infermità, dubitando, che non morisse. Conosciuto ciò ella, chiamo la Madre , e le sorelle, e disse loro, fate pur ricreazione, perche io non morirò questo Carnevale, come avvenne. Entrata la Quaresima s’apparrecchiò per ricevere i Santi Sagramenti dell’Eucarestia, ed estrema Unzione, e ricevutili nel giorno antecedente alla morte, venuto il giorno seguente voleva di nuovo comunicarsi, ma portatole di nuovo la mattina il Sagramento non potè riceverlo, solo con grandissima divozione, e fervore l’adorò, e poi nel giorno diede l’anima al Creatore, essendo gl’otto di Febrajo nella prima settimana di Quaresima dell’anno 1599 e dell’età sua sessanta». E' evidente l’errore quando ripete il primo anno 1598 in 1599, trattandosi sempre della stessa quaresima e successiva al medesimo carnevale. Per gli altri Dizionari dove si legge 1608, l’errore è stato quello di confondere la nostra Arcangela Tirdera con un’altra suora Terziaria nata nel 1548 e morta nel 1608, Suor Arcangela (d’Assisi), che «ebbe le cinque piaghe di Cristo, che furono oggetto di esami e processi verbali conservati nell’opera del frate minore Randèze» (A.M.Turi, Stigmate, cit., p. 174 n. 71 dell’elenco). Nella stessa opera della Turi la nostra Arcangela si trova nella stessa pagina ma al n. 68 «Arcangela Tardera (1539-1599) Terziaria francescana, originaria di Piazza (Sicilia), fu stigmatizzata ma finché fu in vita mostrò le piaghe solo alla madre, a un’amica e a due suore. Alla sua morte si vide che aveva ai piedi e alle mani delle stigmate rotonde come la testa di un chiodo e sul lato del petto una piaga grande, obliqua, di forma ovale. La pelle delle stigmate delle estremità era segnalata da una cicatrice recente con un punto nero calloso al centro». Inoltre veniamo a sapere che «Parve anco non piccolo miracolo, che il suo Corpo dopo morte non diede niuno mal’odore non solo ne’ due giorni tenuto insepolto, ma dopo sepellito aperta la sepoltura quattro volte frà dodici giorni per i divoti, che vollero vederla, particolarmente i segni delle Stimmate, sempre diede una fragranza soavissima» (B. Mazzara, Leggendario, cit., p. 143). Per la correzione di alcuni anni effettuata successivamente vedi Date corrette per suor Arcangela Tirdera del 29 gennaio 2018.

6 Cf. L. Villari, Storia ecclesiastica, cit., p. 258; Id., Storia della città, cit., p. 295.

7 È scritto erroneamente «7 anni» (B. Mazzara, OFMRif., Leggendario, cit., p. 138).

8 Si tratta della IV cappella a dx, a fianco dell’altare maggiore, della famiglia Tirdera, poi dei Miccichè (di cui c’è lo stemma sull’arco dell’altare) e poi dei Cagno (cf. L. Villari, Storia ecclesiastica, cit., 1988, p. 250, n. 120bis).

9 B. Mazzara, OFMRif., Leggendario, cit., p. 142.

10 Solo per fare qualche esempio di personalità seppellite nei sarcofagi delle 7 cappelle: il medico e matematico Giovanni Francesco de Assaro, suocero del barone Marco Trigona; Giovanni Tommaso Sanfilippo duca delle Grotte e il figlio Desiderio duca e cavaliere di Malta; alcuni appartenenti allle famiglie Trigona, Polizzi, Boccadifuoco, Tirdera, Miccichè e Cagno.

cronarmerina.it

La n. 43 è la Fontana/Abbeveratoio di c.da Gigliotto a ca. 18 Km da Piazza, a 4 da San Michele di Ganzaria e a poco più di 2 da San Cono, in provincia di Catania. La fontana/abbeveratoio si trova al centro della grande Azienda Agrituristica Gigliotto, su una collina dalla quale si ammira il panorama di gran parte della Sicilia orientale. Al tempo degli Aragonesi questa vasta area chiamata Ganzaria¹ era un feudo della famiglia Gravina, precisamente di Michele Gravina De Modica il quale, nel 1574, vende il feudo Gigliotto a Silvio Bonanno, forse un suo nipote.² Da allora il feudo rimane di proprietà della famiglia Bonanno sino ad arrivare a Francesco Paolo Bonanno Cattaneo principe di Linguaglossa nel 1899. Nel 1990 il feudo viene acquistato dalla famiglia Savoca, residente a Piazza, che trasforma la masseria, prima ancora forse antico monastero del 1300, in un'azienda agrituristica attrezzatissima e confortevole. La lunghezza della fontana, che nella parte anteriore ha due canali sormontati dallo stesso stemma della famiglia Bonanno, che è anche scolpito sull'arco della grande porta d'ingresso alla masseria, può dare l'idea della quantità di armenti e greggi che venivano ad abbeverarsi. Una conferma della propensione di allevatore del proprietario di quel feudo, può essere data anche dal quadrupede scolpito sulla parte sx dello stemma.

¹ Il nome deriva da Cunsaria dall'arabo Hinzàriyyah ossia "cinghialeria", dagli animali che evidentemente popolavano questa zona e quella vicina di Qal'at a-Hinzàriyyah «la rocca della cinghialeria» ovvero Caltagirone, chiamata anche Qal'at al-Ganùn «la rocca dei genii» (Cfr. Biblioteca Arabo-Sicula, raccolta da Michele Amari, seconda edizione riv. da U. Rizzitano, I, Palermo 1997, p. 86 e nota 231). Alla fine del Quattrocento il casale in terra di Ganzaria, fondato dagli Arabi e abitato dagli Angioini, risulta distrutto. È Don Antonio Gravina "il Bellicoso" che nel 1534 lo ricostruisce favorendo l'insediamento di esuli Greco-Albanesi che si impegnano a costruire case in muratura, perciò il casale è detto "dei Greci".

² In quanto Michele Gravina De Modica, barone di Gigliotto nel 1569, era sposato con Fenisia Bonanno. Nella stessa pagina al rigo 17 di F. San Martino De Spucches, Vol. IV, p. 94, si riscontra un errore cronologico o di stampa: «s'investì dei feudi Gigliotto [...] a 6 maggio 1669» invece di 1569.

cronarmerina.it