| |

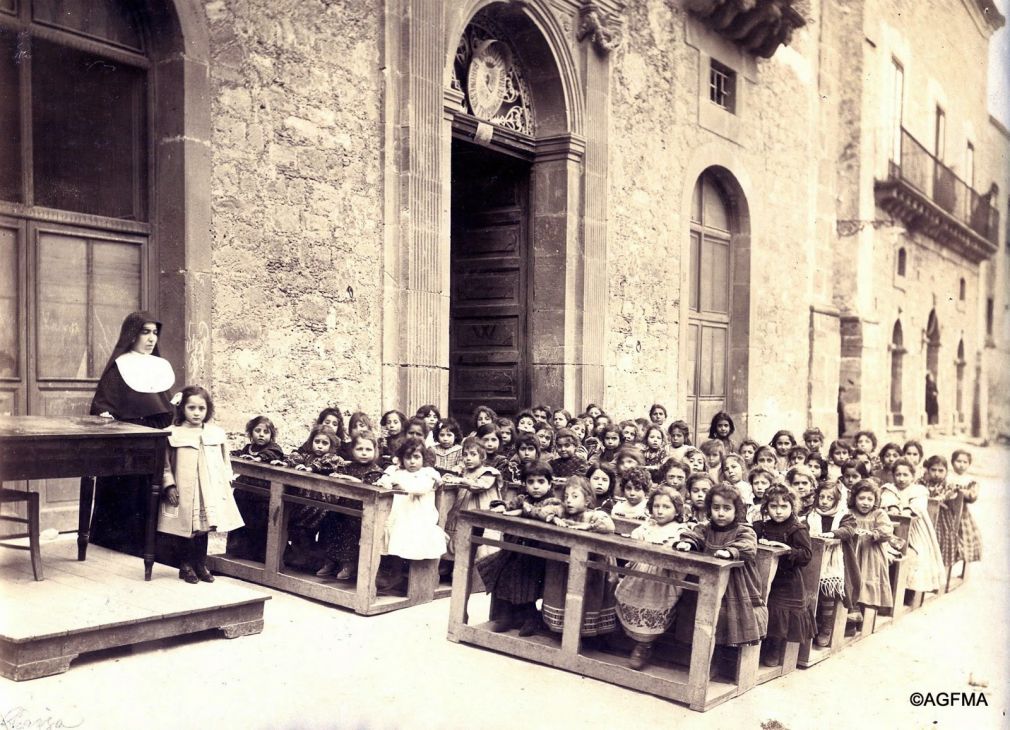

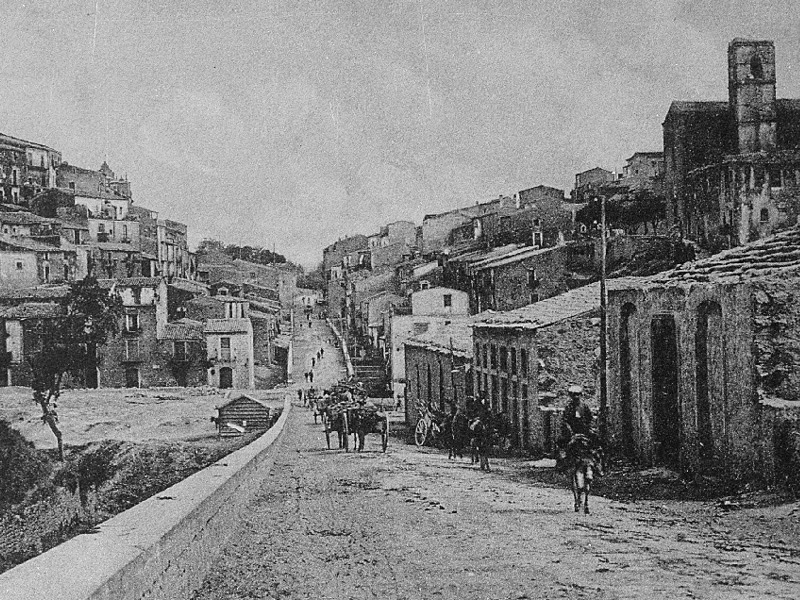

| L'ex pescheria in piazza Santa Rosalia |

Il mercato del pesce nella prima metà del Novecento a Piazza raccontato dal prof. Giovanni Contrafatto (1910-2004)

<< Il pesce, e non tutti i giorni, lo portavano da Licata dei pescivendoli intesi cavagnari, dentro due grandi coffe a dorso di mulo. I poveretti si partivano da Licata nel tardo pomeriggio. Camminavano tutta la notte attraverso mulattiere e scorciatoie che ne riducevano notevolmente la distanza ed arrivavano alla pescheria di Santa Rosalia il mattino dopo. Ad informare la popolazione che era arrivato il pesce, ci pensava il banditore, un certo Carlino*, che la gente chiamava Carrino, gran tracannatore di vino, dotato di una voce fortissima che richiamava alla memoria i versi di Carducci per Alberto da Giussano nella battaglia di Legnano: "E la sua voce, come tuon di maggio". Carlino iniziava subito il suo giro portandosi in piazza Duomo e, affacciato alla balaustra che circonda la piazza e che dall'alto domina il quartiere Monte, con la sua voce potente dava la notizia agli abitanti del quartiere. Indi passava al Piano Barone, oggi Largo Capodarso, continuando il suo lavoro di banditore per le famiglie del sottostante quartiere Canali. Infine, al Piano Duilio, per gli abitanti del Casalotto. Durante i suoi spostamenti, ripeteva la stessa solfa per quanti abitavano nel centro. A seconda della intonazione della voce, faceva capire la qualità del pesce arrivato al mercato. Se poi si trattava di sarde, era un accorrere di gente da tutti i quartieri. >> (tratto da Giovanni CONTRAFATTO, Memorie Armerine, ILA Palma, PA, 1991)

*Qualche decina di anni dopo, quindi verso la fine degli anni 30, il posto di Carlino lo prese un certo Vittorio abitante nel Cortile Minnella, proprio dietro la Centrale Elettrica e la pescheria. Questo banditore, purtroppo, fece una brutta fine. Un giorno mentre si trovava seduto all'angolo tra la piazza Garibaldi e la via Vittorio Emanuele, na cantunera, venne sbattuto violentemente al muro da un'auto in retromarcia che lo uccise sul colpo. Nella pescheria c'era sia chi vendeva i grandi fogli di "cartapaglia" color giallo, per involtare il pesce a 2 soldi il foglio, sia chi cercava il momento buono per prendersi un pesce e arrostirselo sullo scaldino portato da casa, contando sulla bontà del pescivendolo. Inoltre, sul banco in marmo appena si entrava a destra, c'era la rivendita della "carne di basso macello", ovvero di pezzi di carne non tanto pregiata e a basso prezzo che così poteva essere acquistata dalle persone meno agiate.

Gaetano Masuzzo/cronarmerina