Aspettando il nuovo Vescovo/i primi 2 Delegati

|

| Filippo Maria Trigona Bellotti 1° Delegato della Diocesi di Piazza nel 1818 |

- Pubblicato in Vescovi e Cardinali

|

| Filippo Maria Trigona Bellotti 1° Delegato della Diocesi di Piazza nel 1818 |

|

| Mons. Girolamo Aprile Benso 1° Vescovo di Piazza nel 1819 |

|

| D'argento alla banda formata da fusi di nero |

cronarmerina.it

|

| Stemma dei Cavalieri Custodi del Santo Sepolcro |

|

| Chiesa e Priorato di Sant'Andrea¹ |

Anche l'Ordine del Santo Sepolcro nacque con la prima crociata. Quando nel luglio del 1099 i cristiani conquistarono la Città Santa, la guida del nuovo dominio fu offerta a Goffredo di Buglione. Questi applicò la propria qualifica di advocatus (difensore) Sancti Sepulcri ai suoi cavalieri e fondò una milizia per sorvegliare la Chiesa del Santo Sepolcro, trovata dall'esercito cristiano in stato di abbandono. Come emblema i "guardiani" adottarono quello del pio Goffredo: una croce centrale con 4 croci più picocle tra i suoi bracci, a evocare le 5 piaghe di Gesù crocifisso. Nell'agosto dello stesso 1099 l'Ordine del Santo Sepolcro, che la tradizione voleva composto all'inizio di soli 50 uomini, partecipò alla vittoria di Ascalona sui musulmani fatimidi d'Egitto. Presto un capitolo di canonici dediti alla cura delle anime e a opere di pietà si affiancò ai veri e propri militi del Santo Sepolcro, sempre più numerosi. Nel 1113 arrivò l'imprimatur papale; la regola era quella agostiniana. In obbedienza al patriarca latino di Gerusalemme, i cavalieri alternavano gli originari compiti onorifici a un'assidua attività militare. Nel 1291 i paladini del Santo Sepolcro si dispersero nei loro priorati, sorti nel frattempo in Europa. Nel 1489 papa Innocenzo VIII dissolse l'Ordine in quello degli Ospitalieri; ma la decisione fu annullata dal successore Alessandro VI Borgia, il quale prescrisse anche che fosse il custode francescano di Terrasanta a creare nuovi cavalieri "sulla pietra del Sepolcro". Quest'Ordine fu ripristinato nel 1847 da Pio IX, che lo riformò e lo pose sotto la tutela diretta della Chiesa: un papa, Pio IX, ne divenne gran maestro. Nel 1949 Pio XII conferì ai Cavalieri del Santo Sepolcro la personalità giuridica di diritto canonico, con sede legale in Vaticano. Gli scopi dell'Ordine sono oggi quelli di sostenere materialmente la presenza cristiana in Terrasanta e alla sua guida c'è un cardinale nominato dal pontefice. L'Ordine conserva il celebre motto latino medievale delle Crociate: Deus lo vult (Dio lo vuole).

¹ Di questo Ordine a Piazza esiste la chiesa di S. Andrea, mentre del cenobio non vi è più traccia. Furono costruiti intorno al 1137 e nel 1261 papa Urbano IV dichiara che il Priorato è tenuto a dipendere esclusivamente e direttamente dal Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel 1495 papa Alessandro VI riconosce il priorato di Sant'Andrea come bene ecclesiastico di regio patronato, pertanto il priore sarà eletto dal Re, godendo così del privilegio di sedere al XXXV posto nel Parlamento di Palermo. Nel 1892 il cenobio, dove vivono 1 custode, 4 cappellani, 1 sagrestano e 1 inserviente, viene ceduto al Comune di Piazza Armerina per istituirvi un ospedale. Nel 1907 il sacerdote e storico Calogero Minacapelli (m. 1928) è l'ultimo Gran Priore nominato dal Re d'Italia perché, nel 1930, il sacerdote aidonese Giuseppe Velardita, è nominato dal vescovo.

cronarmerina.it

|

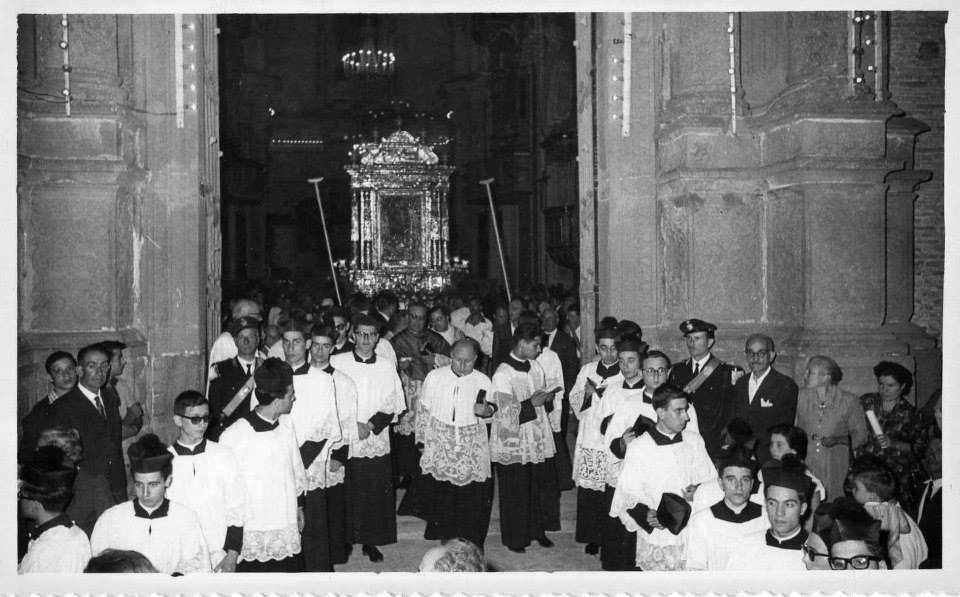

| 15 Aöst 1962 |