Per le origini della famiglia Trigona, tra le più influenti, se non la più determinante dal XVI secolo in poi nella storia della nostra Città, arriviamo indietro addirittura all'anno 650 ca., quando troviamo il duca

Salardo tra i Monti Chirii in Svevia (oggi Germania Sud-Occid.). Il figlio di questi, Coraldo, acquista nella Piccardia (Francia Sett.) molti castelli e la signoria di

Trigonne, donde il cognome. Un discendente di Coraldo, Ermanno, capitano dell'imperatore Federico II, nel 1239 diventa governatore di Mistretta (Me) e un suo discendente, Giacomo, sposandosi nel 1369 con Margherita d'Aragona, nipote di Pietro d'Aragona II re di Sicilia, riceve lo stemma originario con l'aquila nera della Casa reale d'Aragona. Nella seconda metà del '400 dei quattro fratelli Trigona residenti a Mistretta due, Nicolò e Antonio, li troviamo a Mazzarino nel 1494.

Nicolò ha sei figli tra i quali il primogenito, Giovanni Michele, dal quale discendono i Trigona di Bessima, e il terzogenito, Matteo (o Giovanni Matteo, nato nel 1485), dal quale discendono i Trigona titolari di ben 37 feudi sparsi in tutta l'Isola. Infatti, dal primogenito di Giovanni Matteo, Giovanni Francesco, avuto dal 1° matrimonio con Vincenza de Isido nel 1502, discendono i Trigona di Spedalotto, Cugno, Alzacuda, Sofiana, Gatta, S. Cosmano, Gallitano, Casalotto, Scarante. Tra i due figli di Giov. Francesco troviamo il secondogenito

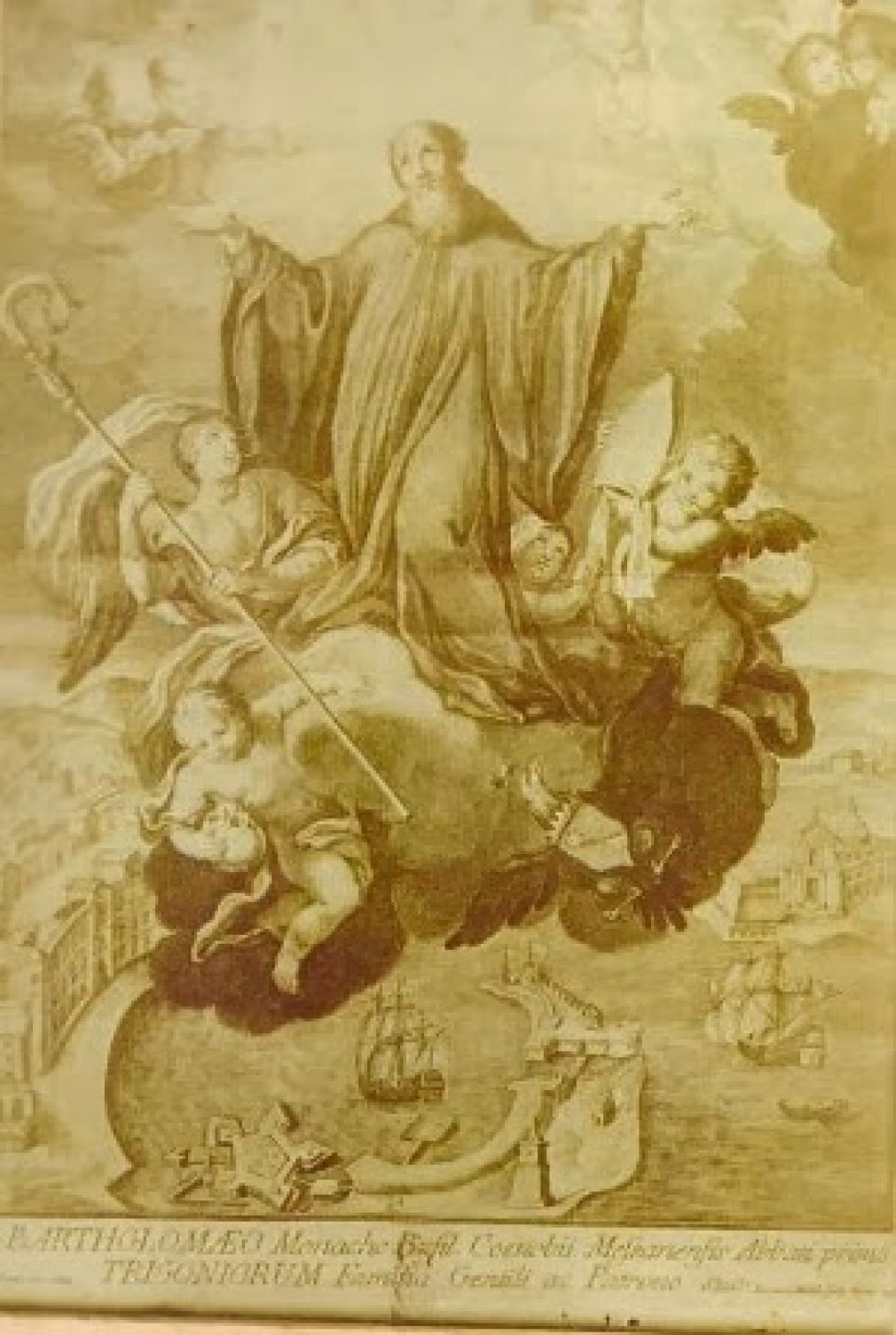

Marco (1546-1598) che si sposa con Laura, figlia del medico e matematico Francesco de Assoro, col quale nel 1555 (a soli nove anni) ha firmato, insieme a tutta la sua famiglia, i "capitoli della pace", dopo oltre dieci anni di spietate liti per grossi motivi d'interessi economici e, molto probabilmente, il loro matrimonio nel 1576 serve a suggellare la pace tra le due famiglie. Dal secondogenito del 1° matrimonio, Giovanni Andrea, discendono i Trigona di S. Cono, Cimia e Demani. Dai Trigona di S. Cono discendono: a) quelli di S. Cono Superiore e Budonetto, Dainammare, Canicarao, Ganigazzeni, Elsa, Ciavarini, Fegotto, Sambuco, Roccabianca, Ursitto, Imbaccari Sottano e Terra di Mirabella, S. Antonino, Scitibillini e Floresta; b) quelli di S. Cono Inferiore e Dragofosso, Aliano, Misterbianco, Gerace, Geracello, Mastro Giurato e S. Elia. Da quelli di Cimia e Demani discendolo i Trigona dei Salti dei Mulini di Piazza. Dai sei figli che Giovanni Matteo ha con la 2^ moglie, Elisabetta d'Aidone de Gaffori sposata nel 1516, discendono i Trigona di Montagna di Marzo, Azzolina, Gallizzi e Mandrascate. Di stemmi di questa famiglia nella nostra Città ne troviamo a iosa, sia da soli che insieme ad altre famiglie con le quali si è in qualche modo imparentata. Per esempio nella chiesa di S. Pietro troviamo 3 stemmi della famiglia Trigona: uno con i Landolina, un altro con gli Assoro e uno con i Polizzi. Un altro esempio è quello che si ha in un

quadro in Cattedrale assieme alla

famiglia Calascibetta. Un post a parte è dedicato alla numerosa presenza dei componenti di questa

famiglia nella vita ecclesiastica della nostra Città.