Cavalieri di S. Giacomo d'Altopascio

In epoca medievale la lettera Tau dell'alfabeto greco, che corrisponde alla nostra T, si carica di una valenza simbolica potentissima, richiamando in maniera evidente la struttura della croce: il braccio verticale è lo stipes, il palo innalzato sul Golgota; il braccio orizzontale è il patibulum, cioè l'elemento che, legato sopra la schiena agli omeri, alle braccia e ai polsi del nazzareno, fu da questi portato lungo la via del Calvario. Sul luogo dell'esecuzione i due elementi furono uniti formando una gigantesca T. Fu proprio all'ombra di questo simbolo e ben consci delle sue implicazioni che, un giorno imprecisato dell'XI secolo, un pugno di nobili lucchesi fondò l'Ordine Ospitaliero dei Cavalieri del Tau, uno dei più antichi ordini cavallereschi d'Europa¹. La tradizione narra che furono dodici i cavalieri, come gli apostoli, ma non esiste un riscontro storico. La prima notizia certa, invece, risale a un atto di donazione datato 2 agosto 1084, in cui si fa riferimento a un ospizio ubicato loco et finibus ubi dicitur Teupascio, riferendosi al luogo conosciuto come Altopascio, il luogo in cui risuonavano i rintocchi della Smarrita². Furono loro, i cavalieri del Tau, che fondarono l'ospedale cui la campana richiamava, dedicandolo al pellegrino per eccellenza, San Giacomo³. Nell'hospitales si prestavano soccorso e cure mediche all'avanguardia per l'epoca, oltre che ovviamente accoglienza ai pellegrini e viaggiatori che percorrevano la strada. Forse anche per questo motivo i membri dell'ordine indossarono come segno di riconoscimento una veste e un mantello scuri e neri, con una "croce del Tau" di colore bianco: il bianco come simbolo di purezza e innocenza; il Tau come simbolo di carità cristiana, ma anche come richiamo del bordone, la stampella dei pellegrini. Tra i compiti dell'Ordine conosciuto come dei Cavalieri Ospedalieri di S. Giacomo d'Altopascio, oltre alla cura dei bisognosi, c'era quello di provvedere alla manutenzione delle strade e dei ponti, alla coltivazione dei terreni di proprietà e all'assistenza dei pellegrini nell'attraversamento delle zone poco sicure. Dal momento che le strade non erano percorse soltanto da mercanti e viandanti ma anche da individui della peggior risma, l'Ordine si cinse la spada al fianco. Ma il punto di forza dell'ospedale era in ambito sanitario. La Regola che i cavalieri adottarono, di stampo agostiniano, impartiva disposizioni sull'alloggio dei viandanti, a secondo del censo, della malattia e delle esigenze di ciascuno, sul nutrimento degli ospiti e sulle cure. A testimonianza di ciò, la Regola disponeva la presenza fissa nell'ospedale di quattro medici e due chirurghi laici (la chirurgia era infatti vietata ai religiosi) ben preparati, in grado di compiere l'esame delle urine e altri accertamenti clinici, ferrati in ortopedia, medicina interna, nonché nella preparazione dei medicinali, soprattutto sciroppi e unguenti. Questi medici dovevano infatti saper affrontare le malattie più diffuse a quel tempo come il vaiolo, il tifo, il colera e tutte le patologie più frequenti per chi andasse per boschi e strade, ovvero ferite, piaghe e fratture di vario genere. (tratto dal post "La via Francigena 3/Cavalieri del Tau")

¹ Quest'Ordine a Placia fu portato nel 1100 ca. da Enrico Aleramico, cognato del Conte Ruggero, e fondò una Domus Hospitalis alle porte dell'odierno centro abitato, davanti l'ingresso del cimitero comunale della Bellia, oggi sede dell'Assessorato al Turismo.

² Campana di cui abbiamo parlato ne "La via Francigena 2".

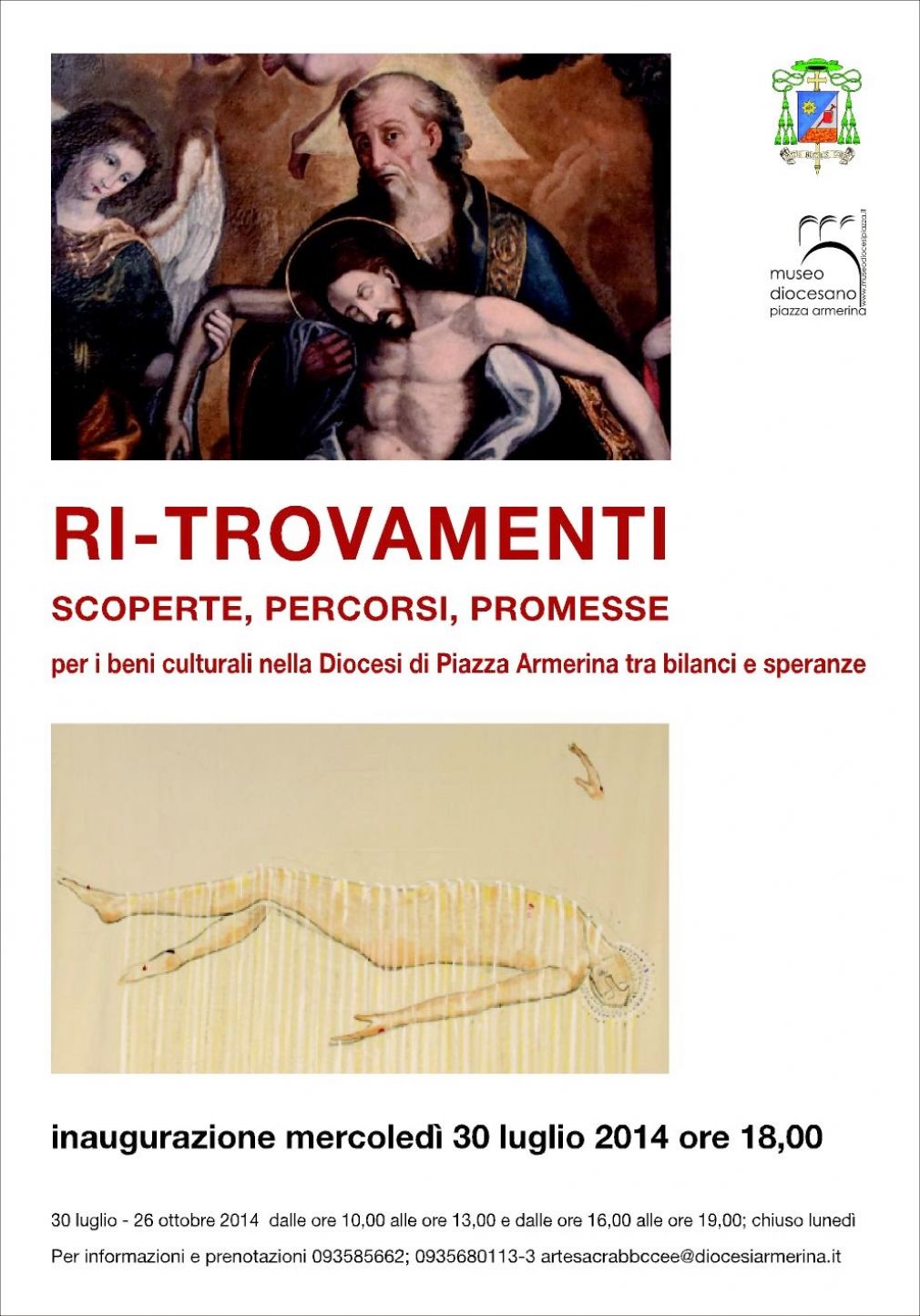

³ Nello stemma della foto troviamo l'anno di riconoscimento dell'Ordine, il simbolo Tau e le conchiglie che ricordano il cammino di Santiago (San Giacomo) di Compostela, di cui abbiamo già parlato in La conchiglia di S. Giacomo/1 e in La conchiglia di S. Giacomo/2 .

cronarmerina.it

- Pubblicato in Cavalieri di Cristo

- Commenta per primo!