A Piazza organi di Donato Del Piano e non solo

Organo a Canne, Donato Del Piano, chiesa Anime Sante del Purgatorio, P. Armerina, 1754

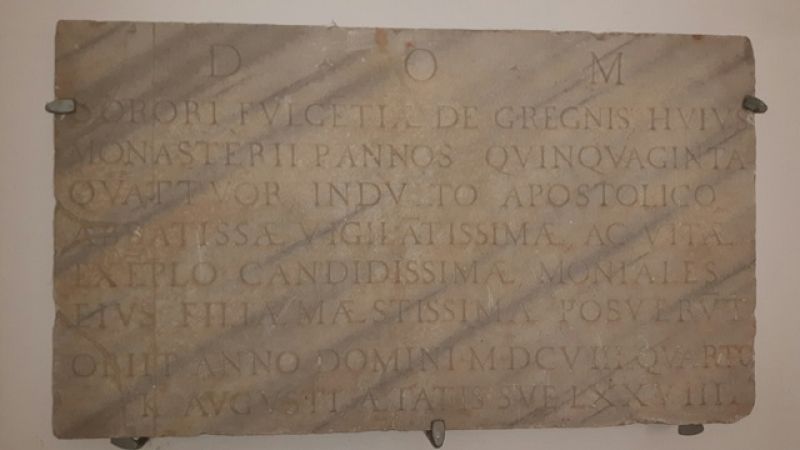

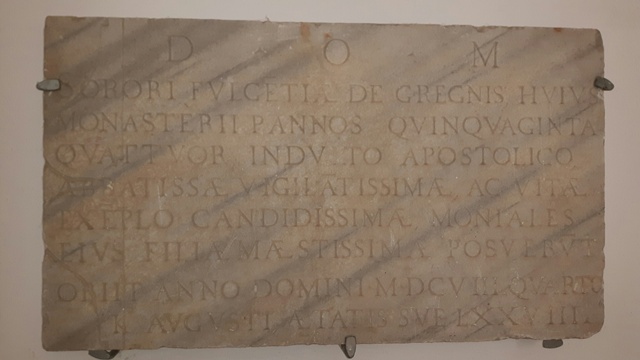

Nel post precedente sui due organi presenti nella nostra Cattedrale, vi avevo anticipato che leggendo la pubblicazione di Franco Pezzella¹, si è venuto a sapere che l'opera dell'organaro Donato Del Piano (1704-1785) a Piazza² non si era conclusa con quei due lavori eccellenti nella Chiesa Madre di Maria SS. Delle Vittorie nel 1743. Dieci anni più tardi, nel 1754, dopo gli esiti di una lunga malattia, l'attività dell'organaro campano, di Grumo Nevano (Na), procede spedita. Infatti, quell’anno egli stipula ben tre accordi, il 31 luglio a Noto, il 9 ottobre ad Aidone e il 16 ottobre a Piazza con i rappresentanti della Confraternita delle Anime del Purgatorio (con sede presso la chiesa di S. Stefano) per la costruzione di altrettanti strumenti. Dell’organo per la Confraternita delle Anime del Purgatorio di Piazza, ci è dato parlare per le sole poche notizie che si ricavano dall’accordo intercorso tra le parti. Secondo questo documento, l’organo (nella foto del 2013, prima del restauro) doveva avere dieci registri, due principali, sei di ripieno, uno imitante la voce umana e un altro il suono del flauto. Il prezzo fu pattuito in centododici onze (20.000 € ca.), una considerevole parte delle quali fu successivamente data in omaggio per devozione alla Compagnia dei Maestri aggregata alla Confraternita. Tredici anni dopo, nel dicembre del 1767, Donato Del Piano è a Piazza dove è chiamato dai fidecommissari della Chiesa Matrice per eseguire alcuni rifacimenti agli organi da lui costruiti tra il 1740 e il 1743 e per perfezionare e firmare le convenzioni per la realizzazione degli organi della Casa dei padri teatini e del vicino convento delle monache benedettine intitolato a S. Giovanni Evangelista. Il giorno 14 di quel mese si accorda, infatti, con padre Tommaso Valguarnera, preposito della Casa dei padri teatini, per la costruzione di un organo per l’attigua chiesa di San Lorenzo al Patrisanto dove svolgono le loro attività liturgiche, pregevolmente affrescata alcuni decenni prima dal pittore fiammingo Guglielmo Borremans. Il giorno successivo s’accorda, invece, con suor Maria Serafica Trigona, suor Maria Rosa Celesti de Maria e con il sacerdote Vincenzo Vincitori, rispettivamente badessa, celleraria e procuratore del vicino monastero benedettino di S. Giovanni Evangelista, per la costruzione di un altro strumento nella chiesa conventuale. È triste constatare, però, che anche questi due organi non sono sopravvissuti alle ingiurie del tempo e degli uomini. Dalla lettura della convenzione apprendiamo, tuttavia, che l’organo dei teatini, pagato centocinque onze, era <<di nove registri […] otto bassi che sonano con tasti e più otto bassoni che sonano con li pedali […] a tre facciate […] con la cassa scorniciata ed intagliata con le canne di stagno alla veduta ed il resto con le canne di piombo>> mentre quello delle benedettine, costato centosessantotto onze, era costituito da dodici registri, di cui due simulanti una <<voce angelica>>, a cui corrispondevano ben quattrocentosettanta canne. Intorno agli anni 1774 e 1777 gli atti notarili documentano che Donato Del Piano intraprende altre attività economiche a Piazza, a Regalbuto e a Noto, tutte località, dove, nel contempo, egli è attivo anche in qualità di organaro. Le attività filantropiche di Del Piano³ trovano un’ulteriore testimonianza, come apprendiamo dal suo testamento, nella fondazione del Conservatorio degli Orfani di Piazza, città dove l’organaro aveva realizzato ben cinque organi, di cui due “non sopravvissuti”. Al conservatorio, fondato in epoca imprecisata, egli legherà, infatti un lascito di cento onze da versare entro i due anni dalla sua dipartita, la cui unica traccia è costituita da una ricevuta di ventinove onze versate dal suo erede, don Antonino Mazzone, al procuratore del conservatorio nel 1787. Riepilogando, da queste notizie tratte dall'opera di Franco Pezzella veniamo a sapere che uno dei più grandi organari del Settecento costruisce nelle chiese e nei conventi di Piazza ben cinque organi (di due si sono perse le tracce) che, dopo alcuni anni, li restaura e ne cura la manutenzione essendone l'organaro ufficiale. Nel contempo a Piazza lui ha altre attività che gli rendono bene e che lo convincono a lasciare una congrua eredità per la fondazione di un Conservatorio per gli orfani piazzesi di cui non ne avevamo alcun notizia sino ad oggi, forse perché alla sua morte le cento onze, quanto costava un organo piazzese, presero altre strade sconosciute, senza lasciare traccia alcuna.

¹ Franco PEZZELLA, Donato Del Piano homo virtuosissimo di far organi e cimbali, Istituto di Studi Atellani, in F. MONTANARO Collana PAESI E UOMINI NEL TEMPO-35, 2016.

² Nome della nostra città sino al 1862, quando a Piazza venne aggiunto il toponimo “Armerina”.

³ L'opera filandropica più importante e più ricordata fu quella di Catania. Nei primi anni Settanta di quel secolo, in coincidenza con <<una lacrimevole siccità, tale che una simile non era stata mai nelle contrade di Catania a memoria di uomini>>, Del Piano aprì e gestì a proprie spese, in zona Montevergine, a poca distanza dal monastero dei benedettini e dal Bastione del Tindaro, <<un nuovo forno in beneficio pubblico in favor dello Spedale di Santa Marta e de’ Poveri>>. Parte degli introiti provenienti dalla vendita del pane bianco alla francese prodotto dal forno, sarebbero stati infatti impiegati <<per sollievo ed alimenti>> dei degenti dell’ospedale di Santa Marta o degli Incurabili e degli indigenti ospitati presso l'Albergo dei Poveri. Qualche anno più tardi estese i benefici ad altre istituzioni assistenziali legate al nosocomio e alla Casa della Purità, come il ricovero di Donzelle vergini e di orfanelle sotto la cura di buone maestre.

cronarmerina.it

- Pubblicato in Cose