Anche aeroplani a Piazza

- Pubblicato in Cose

| Lo stemma dell'Ordine a cui apparteneva Don Andrea Trigona |

|

| Lo stemma della famiglia Boccadifuoco nel chiostro del Carmine |

4 - Biaggio Sufanti (Biagio Suffanti) di cui non abbiamo informazioni e non risulta iscritto alla Mastra Nobile della Città. Esiste una cortile con questo nome nel quartiere Casalotto a poche decine di metri dalla via Carmine, probabilmente in suo ricordo.

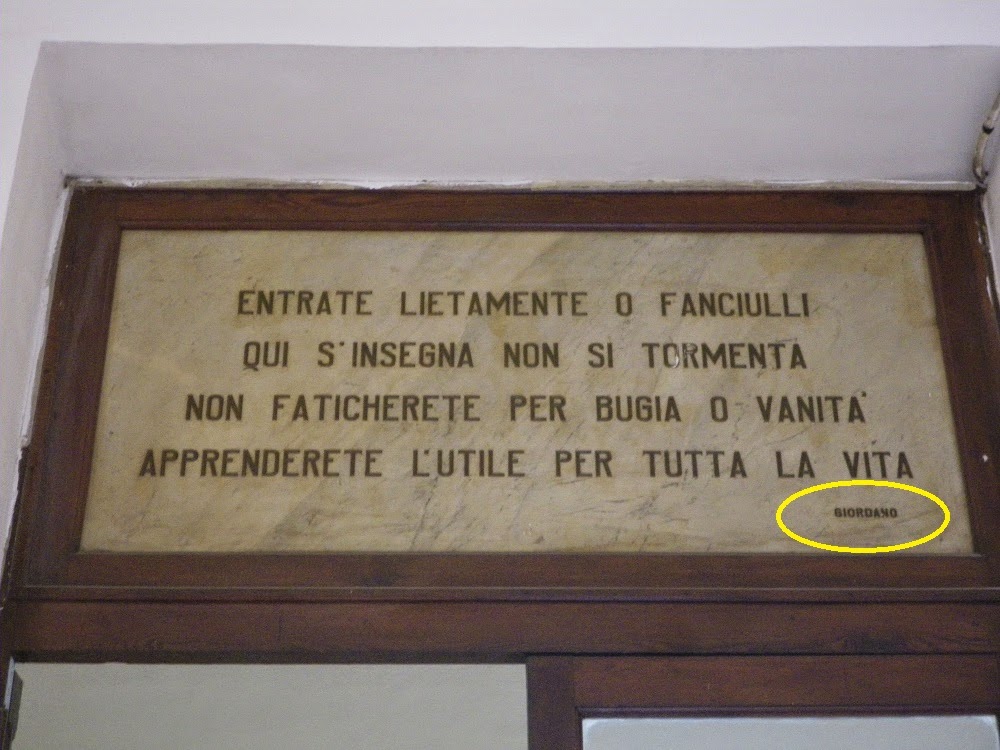

5 - D. Pietro Gaffore faceva parte di una antica e importante famiglia di origini lombarde (Gafforo, Gaffori, Gaffuri, Gaffurri). Tra il Cinquecento e il Seicento alcuni componenti erano possessori dei feudi del Toscano, Imbaccari Inferiore, Fargiuni, Gatta e Ganigazzeni. Nel 1580 un suo parente, il barone Francesco Gaffori, mise a disposizione parte dei suoi beni per l'erezione di un Collegio dei Gesuiti a Platia. Poi, come si sa, fu eretta, nel 1605, una "Casa Professa" che divenne "Collegio di Studi" dieci anni dopo.

|

| Platia nel 1600, particolare del dipinto di S. Andrea Avellino, Pinacoteca Comunale |

(dal post precedente) Per quanto riguarda gli 8 benefattori, che donarono parte dei loro beni trasformati in Legati di Maritaggio amministrati dal Monte di Pietà, dei primi 3 in elenco nel Libro Maestro sappiamo che:

|

| Il chiostro del Monastero delle Agostiniane di Sant'Anna |

¹ Feudo a 20 Km. a Sud di Piazza e a Ovest della strada statale 117bis verso Gela.

² Feudo confinante con quello di Cutomino ma a Est della strada statale 117bis.

³ Lo stemma di questa famiglia lo troviamo sia sull'arco dell'antica chiesetta di Sant'Anna, prima segreteria delle scuole elementari oggi sala conferenze, sia sul portone della grande chiesa, da più di 150 chiusa e abbandonata, con la facciata più bella della Città che il Villari ci dice assai assomigliante a quella della chiesa di S. Carlino del Borromini a Roma.