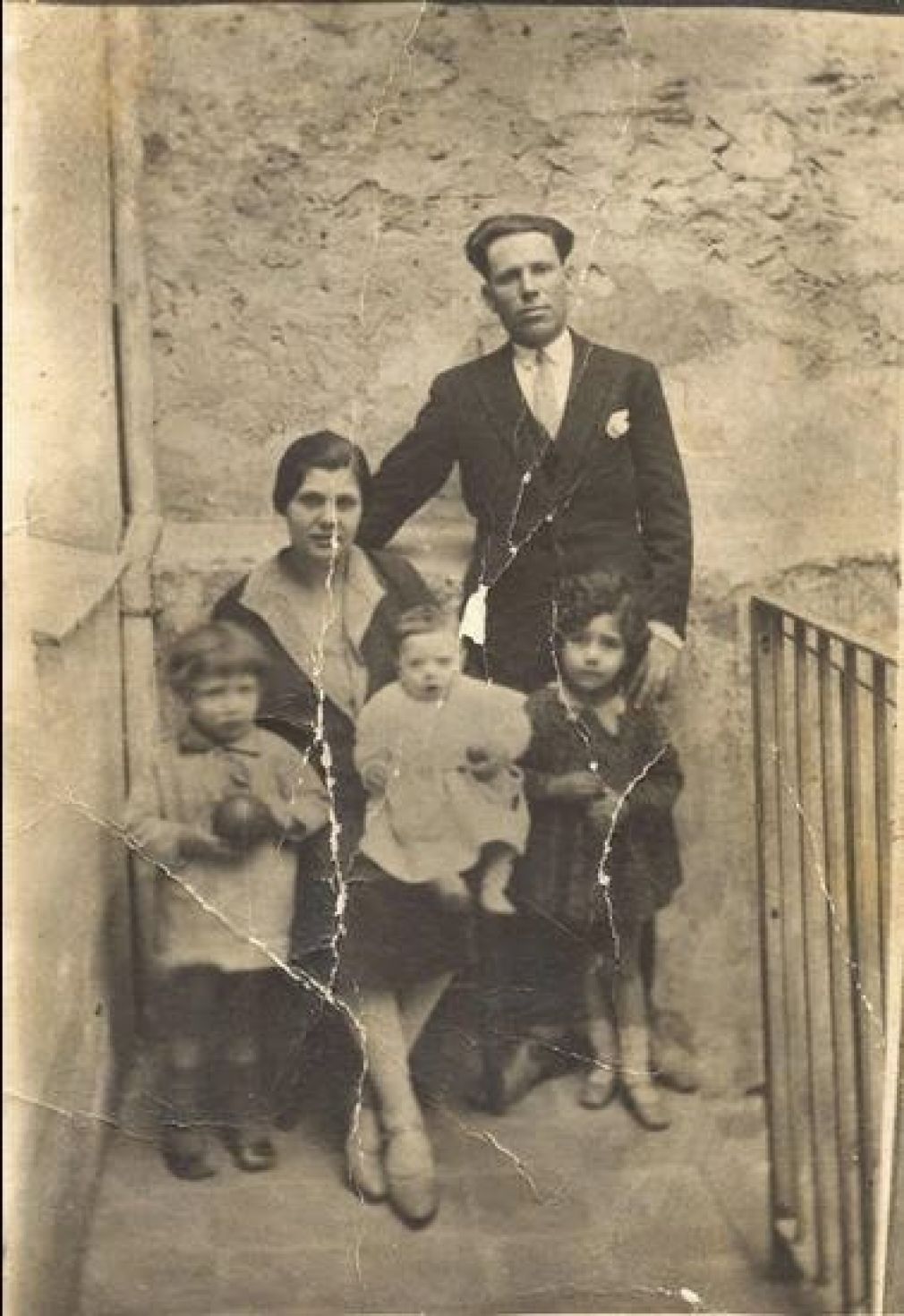

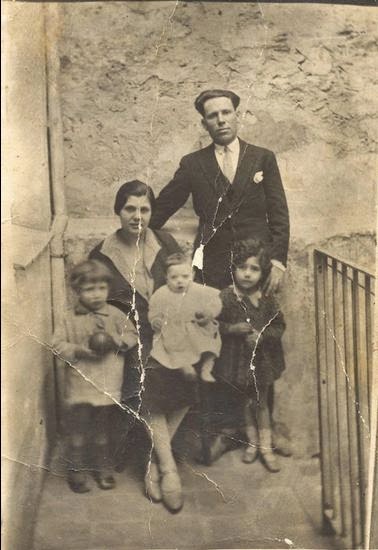

Fontanella Villa Ciancio/n. 4

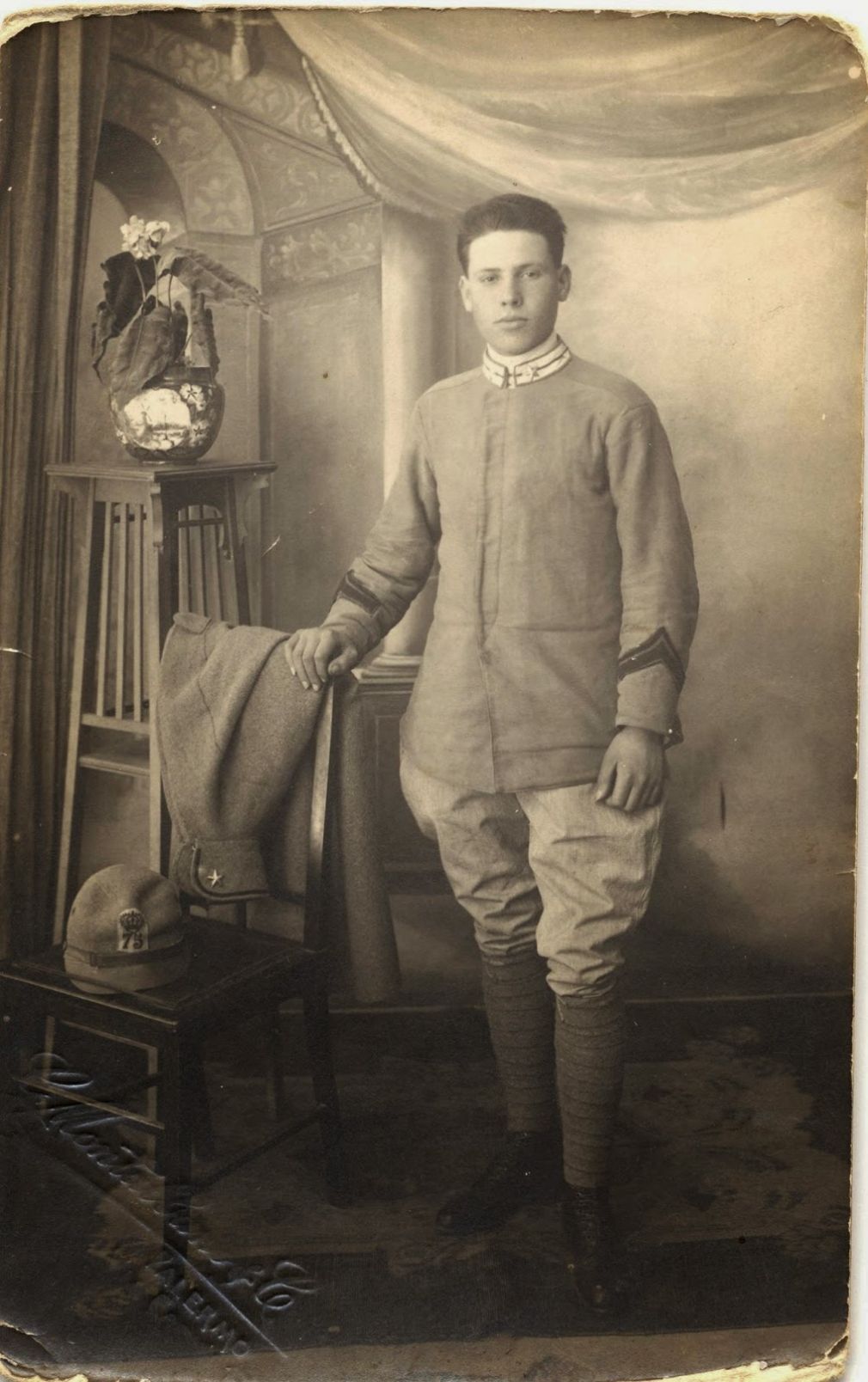

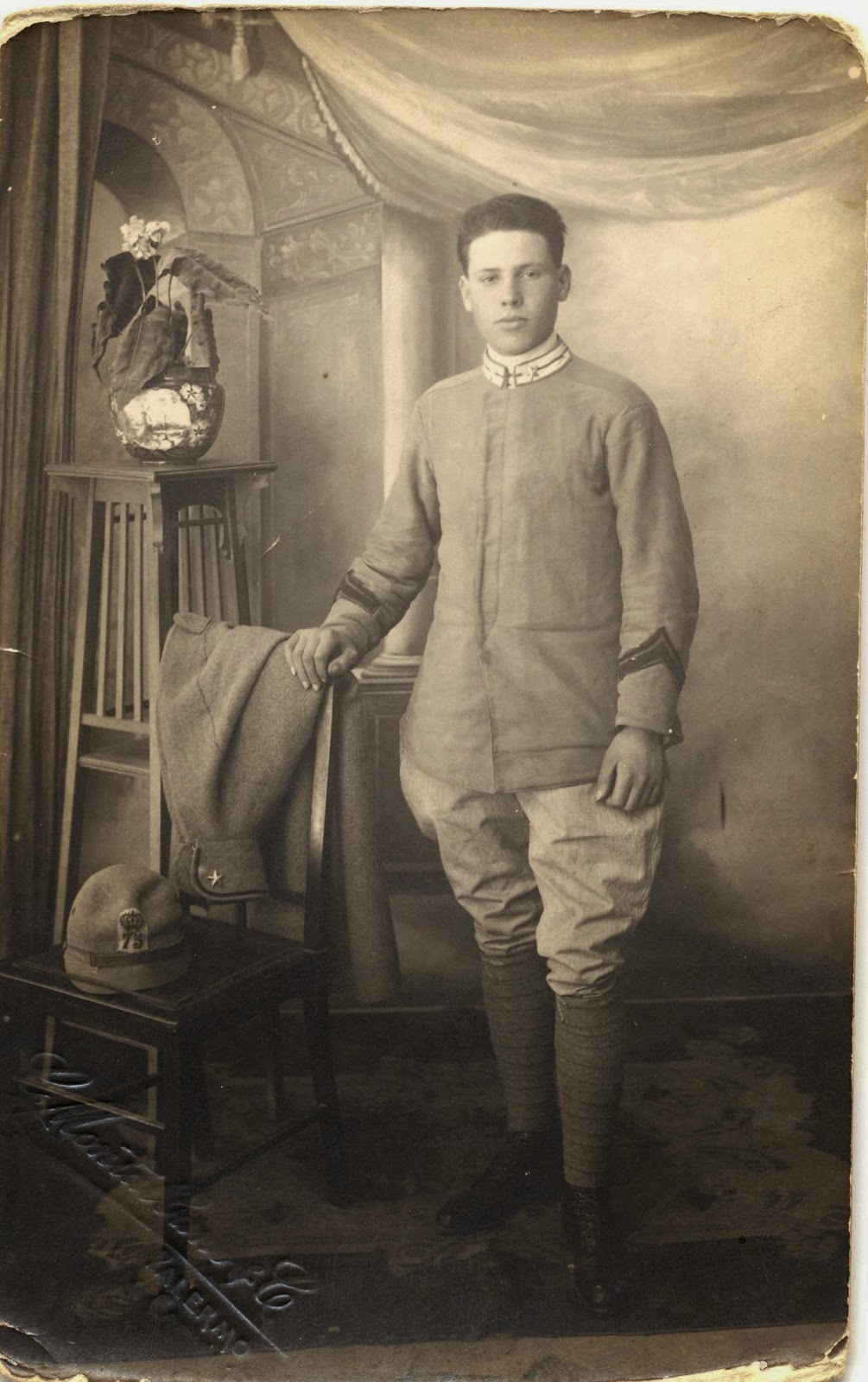

Questa fontanella in ghisa è quella della Villa Ciancio, chiamata così perché intitolata al generale della I Guerra Mondiale, il piazzese Giuseppe Ciancio (1858-1932). La villa ancora nell'Ottocento non c'era perché al suo posto c'era 'nvaddöngh sulla sommità del quale, secoli prima, erano state costruite le antiche mura della Città (Torre Patrisanto etc.). In questa valle c'era l'antica chiesetta dedicata a Santa Maria dell'Udienza che, successivamente, venne demolita per riempirla, eliminado così la forte pendenza. Negli anni 20 la villetta chiamata Francesco Crispi risulta ancora senza recinzione e quando questa viene fatta prende il nome di Giardino delle Rose. Tutti però la conosciamo come Villetta Roma, perché si estende lungo tutto il primo tratto dell'ex via ferrerìa o f'rrarìa, chiamata così perché prima c'erano molte officine d' f'rràri (fabbri) e 'nfèrrascècchi (maniscalchi). Questa via, ormai divenuta solo di passaggio, prima era tra le più frequentate perché piena di botteghe, negozi e attività artigiane. I motivi erano molteplici. Era la via che, per chi proveniva dalle località a sud della provincia, portava subito al centro della Città (allora Piazza Garibaldi) e poi al quartiere Monte, che comprendeva la Cattedrale, l'Ospedale e il Carcere (Castello Aragonese), oltre alle tante scuole e numerosi monasteri. L'esposizione 'nfàcci sö (al sole) era assicurata per gran parte della giornata e risultava molto importante in inverno, tutto ciò consentiva agli artigiani di lavorare all'aperto senza spreco di elettricità (mancante sino ai primi anni del '900). Inoltre, quello che faceva la differenza rispetto alle altre vie, era la larghezza della strada e del marciapiede, molto rilevanti per l'esercizio delle attività e l'esposizione dei manufatti. Anche per questi motivi la via Roma è stata la sede per diversi anni della fiera annuale. La fontanella sino agli anni '60 era molto frequentata da giovani e meno giovani, perché non in tutte le abitazioni c'era l'acqua corrente e specie in estate era comoda p' p'gghiè 'na buccàda d'égua frésca!

Gaetano Masuzzo/cronarmerina.it

- Pubblicato in Fontanelle

- Commenta per primo!