Madonna degli Angeli ai Cappuccini

Fra' Cosimo da Castelfranco Veneto alias Paolo Piazza (1560-1620), Madonna degli Angeli, 1612 ca., Piazza Armerina, Chiesa Madonna delle Grazie o dei Cappuccini

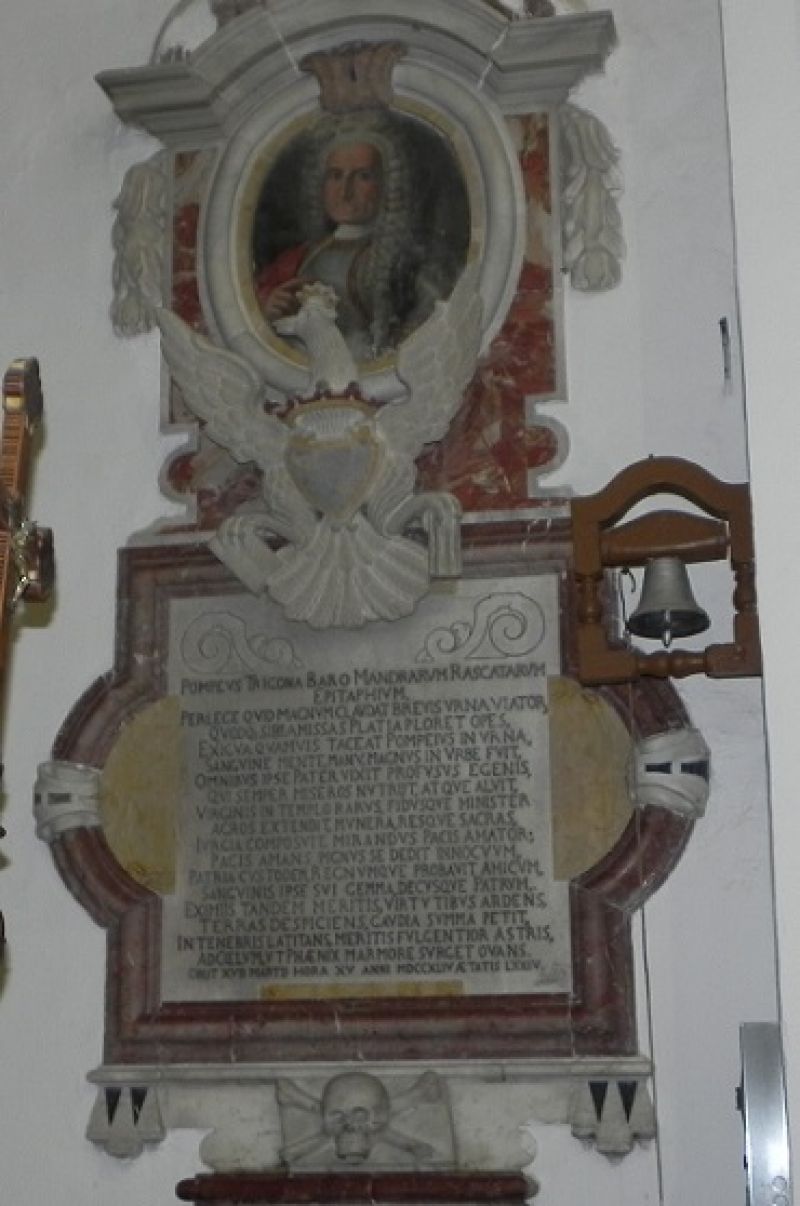

A Piazza Armerina nella chiesa del convento dei frati Cappuccini, intitolata alla Madonna delle Grazie, è esposto un grande quadro sull’altare maggiore. La prima pietra per la costruzione del convento nei pressi della già esistente chiesetta della Madonna delle Grazie, nel piano che poi (dal 1695) sarà chiamato Sant’Ippolito, fu posta nel 1603 dal grande teologo e oratore, nonché ministro generale dei Cappuccini, San Lorenzo da Brindisi (Brindisi 1559-Lisbona 1619). Tre anni dopo i Cappuccini poterono stabilirsi nel nuovo convento che, ben presto, acquisì fama di perfetta osservanza e di studi. Tra il 1612 e il 1614, da Roma, il maestro pittore cappuccino fra’ Cosimo da Castelfranco Veneto, mandò le sue pale d’altare nelle chiese cappuccine d’Italia, ed è da supporre che proprio in quel lasso di tempo abbia inviato a Piazza Armerina la pala della Madonna degli Angeli. Era stato Paolo V (Camillo Borghese), papa dal 1605, a chiamare a Roma, nel 1611, fra’ Cosimo, perché applicasse alla pittura le decisioni riformatrici tridentine: le arti figurative erano state reputate dai teologi di efficacia narrativa e mnemonica superiore alla parola scritta, diventando il principale strumento di propaganda del prestigio della Chiesa. Prima di diventare frate nel 1597 e sacerdote nel 1601, Cosimo da Castelfranco era conosciuto come Paolo Piazza, nato a Castelfranco Veneto (Tv) nel 1560, artista affermatissimo nell’Italia centrale, settentrionale e in Europa ed esponente di spicco della pittura veneta tra i secoli XVI e XVII. Dopo aver lavorato per l’alta aristocrazia veneziana e aver girato l’Europa, accogliendo varie suggestioni culturali, tra le quali quelle di Giuseppe Arcimboldi (1527-1593) pittore ufficiale della corte a Praga e a Vienna, fra’ Cosimo fu chiamato a Roma dal Papa, dove divenne il pittore delle chiese cappuccine sino al 1616, quando si trasferì per alcuni lavori a Terni, ad Amelia e a Foligno, per poi, nel 1618, tornare a Roma e, quindi, a Castelfranco. Nel 1620 morì a Venezia.

Il grande quadro di Piazza Armerina, dedicato alla Madonna degli Angeli, è l’evoluzione finale dell’Odigitria, cioè di una famosa icona bizantina dipinta da San Luca, che era stata inviata da Gerusalemme a Costantinopoli quale dono dell’imperatrice Eudossia, moglie di Teodosio II (408-450), a sua cognata, e che durante le persecuzioni iconoclaste fu gettata in mare da dove gli angeli la recuperarono. Sarà la stessa immagine che nell’VIII sec., durante l’assedio saraceno della capitale bizantina, due monaci bizantini porteranno in processione in riva al mare mettendo in fuga gli assalitori. La flotta poi fu prodigiosamente sommersa dai flutti di un’improvvisa tempesta marina e la popolazione fu salva. Il modello iniziale dell’immagine, portata in Sicilia da soldati siciliani di stanza a Costantinopoli al servizio dell’imperatore, che immortalava l’episodio con l’Odigitria posta in una cassa e portata sulle spalle da due Angeli, subì diverse trasformazioni prima con gli Angeli sostituiti da due Calojeri, monaci basiliani barbuti, poi con i monaci assieme a due santi, gli angeli musici senza santi, i monaci con santi e coro celeste, sino allo schema con gli angeli musici ai lati della Vergine in trono e santi nella parte inferiore. Quest’ultima trasformazione fu quella che si diffuse maggiormente, divenendo lo schema canonico definitivo in Sicilia, al quale fra’ Cosimo da Castelfranco, alias Paolo Piazza, non volle sottrarsi.

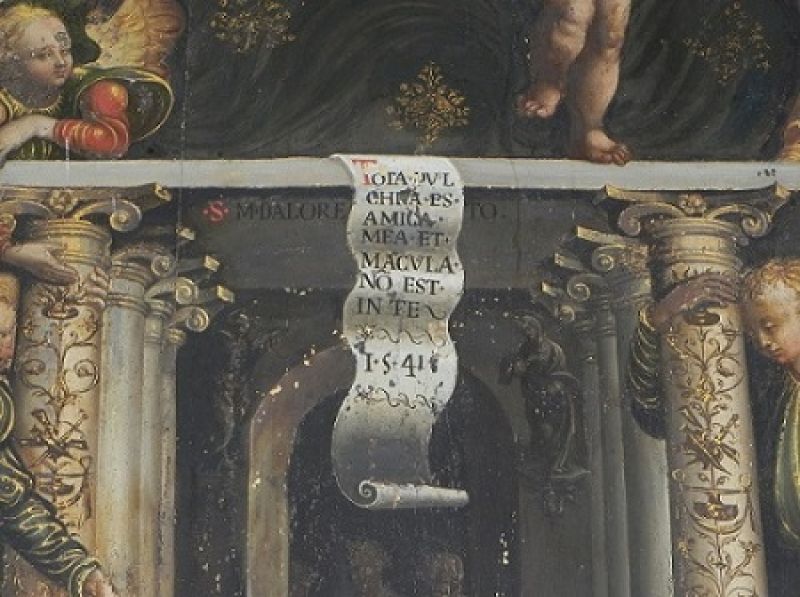

Nella pala che si trova nella chiesa di Piazza Armerina vediamo in alto la Vergine che tiene in grembo Gesù Bambino, circondata sul capo, ai piedi e ai fianchi da angioletti festanti; un po’ discosti, uno a destra e l’altro a sinistra, vi sono due angeli musici. Lo spazio della parte inferiore del dipinto è diviso dal segno iconografico di due rami di palma, che tracciano quasi un semicerchio, che separa il Paradiso dalla terra. A destra della Vergine (a sx per chi guarda) c’è Sant’Ippolito martire, il cui attributo è appunto la palma, vestito da ufficiale romano. Accanto a Sant’Ippolito c’è San Francesco, per l’ovvio motivo che ci troviamo in una chiesa francescana. Inginocchiato accanto a San Francesco c’è San Giovanni Battista, come conferma del suo legame col Cristo, al punto che il cristiano non può pensare l’uno senza l’altro. Alla sinistra della Vergine (a dx per chi guarda) vi è Santa Caterina di Alessandria, martire anch’essa fornita del ramo di palma, che riveste un ruolo importante nella vita degli Ordini religiosi (Benedettini, Mendicanti e Agostiniani). Accanto alla Santa è raffigurato Sant’Antonio di Padova e davanti, seduto, appare San Girolamo, la cui presenza è spiegabile alla luce del clima controriformistico e al legame tra Sacre Scritture e vita ascetica. Ai piedi della Vergine, tra i santi Giovanni Battista e Girolamo, l’opera evidenzia la presenza di due angioletti, che offrono alla Madonna su un vassoio, la miniatura della città di Piazza Armerina in quei primi anni del Seicento¹, la cui pianta sarà stata inviata a Roma al pittore come bozzetto per la realizzazione di una grande torta architettonica, espediente che il Piazza aveva adottato anche in qualche tela a Praga. Il Piazza in questo quadro, che ha sicuramente bisogno di un restauro per poter ammirare i colori originali, si rivela uomo di talento, ma la sua fama dopo la morte si attenuò fino a che sbiadì il ricordo del suo nome. Soltanto nel 1936 il nome e l’opera di paolo Piazza torneranno alla ribalta della storia artistica, allorché il cappuccino padre Davide da Portogruaro pubblica una piccola monografia sull’artista, che firmava le sue opere o col suo nome e cognome per esteso o con quattro P. = P.P.P.P. (Paulus Piazza Pictor Pinxit). (Tratto da Vittorio MALFA AMARANTE, La pala della Madonna degli angeli di fra Cosimo da Castelfranco a Piazza Armerina, in Archivio Storico della Sicilia Centro Meridionale, Rivista Società di Storia Patria Sicilia Centro Meridionale, Anno II, N. 3-4, Assoro 2015, pp. 148-151)

¹ È la prima delle due vedute della città di Piazza Armerina nel Seicento.

cronarmerina.it

- Pubblicato in Luoghi ed Eventi