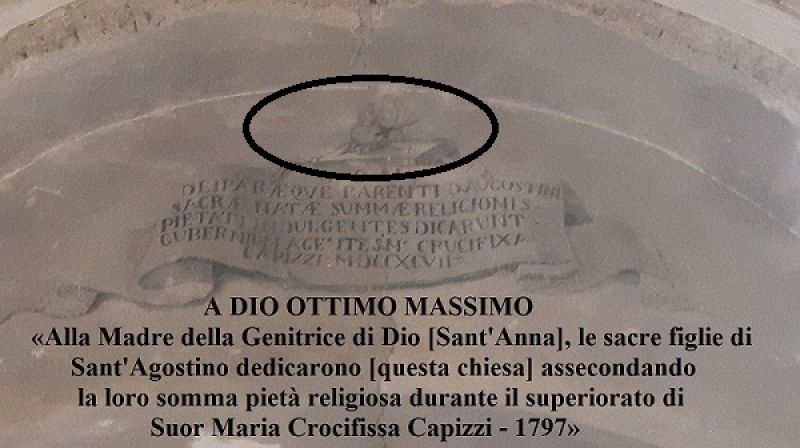

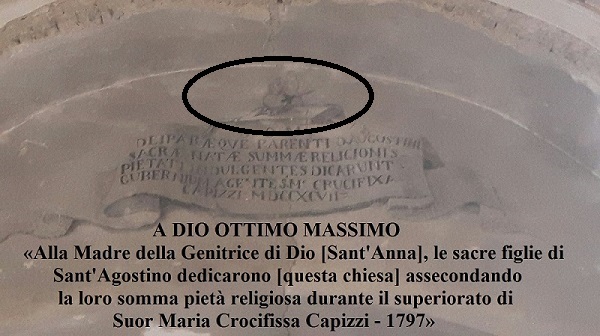

Stemma Starrabba/Virgilio ai Cappuccini

Lapide con stemma Starrabba/Virgilio e iscrizione del 1769, chiesa dei Cappuccini, Piazza Armerina

Particolare dello stemma Starrabba/Virgilio del 1769, chiesa dei Cappuccini, Piazza Armerina

Questo stemma si trova ai piedi dell'altare maggiore, sul pavimento, leggermente a sx, della chiesa di Maria SS. delle Grazie di Piazza Armerina. La chiesa era già stata costruita sul piano Sant'Ippolito, quando i frati francescani Cappuccini, alla fine del Cinquecento (1592), si trasferirono dalla località Rambaldo, precisamente dal sito chiamato appunto Cappuccini Vecchi occupato dal 1538, in alcuni locali accanto. Ben presto il convento, iniziato a costruire nel 1603, divenne il principale Convento della provincia con annesso Studio Pubblico, per l'istruzione della gioventù piazzese nobile e, raramente, meno nobile. La chiesa fu adibita, come tutte le altre, a luogo di sepoltura per frati e nobili laici, tra questi alcuni appartenenti alle famiglie Crescimanno, Trigona e Starrabba, come ci dimostra lo stemma con un'iscrizione nelle foto. L'iscrizione ci fa sapere che questa lapide è stata posta da Gaetano Maria Starrabba III principe di Giardinelli conte di Scibini, nato nel 1725 e morto nel 1796 (ecco perché lo stemma famiglia Starrabba¹ a sx) affinché i posteri ricordassero che il 14 agosto del 1769 morì la moglie, sposata nel 1754, Maria Teresa Virgilio dei baroni di Sant'Alfano² (ecco perché lo stemma col giglio della famiglia Virgilio³ a dx), nata a Palermo nel 1736. Ma l'iscrizione non dice che la principessa, morta a soli 33 anni, fu sepolta in questa chiesa. Come ci fa sapere Francesco San Martino De Spucches, nella sua opera La Storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine, Maria Teresa Virgilio «è sepolta a Piazza nella chiesa di Santo Stefano». Gaetano Maria Starrabba era il nipote di Vincenzo Starrabba I principe di Giardinelli nel 1711, proprio quello a cui fu intitolata a stràta ô Prìnc'p (la strada del Principe) l'odierna via Garibaldi. Ma Gaetano Maria (vedi ritratto), piazzese battezzato nella chiesa di Santo Stefano dallo zio don Giuseppe Maria Starrabba prevosto del Duomo nel 1742, è ricordato, assieme al fratello Vincenzo (1730-1803) conte e marchese di Rudinì, per aver chiesto nel 1756 la prima licentia populandi (autorizzazione) per la fondazione nel loro feudo di Scibini del comune di Pachino (SR). Nel 1758 la licentia verrà confermata e, quindi, nel 1760 seguirà il Regio Diploma definitivo, che consegnerà a Gaetano Maria, oltre al titolo di Conte, il privilegio di occupare il seggio baronale nel Parlamento del Regno a Palermo. I due fratelli sono sepolti nella chiesa madre del SS. Crocifisso di Pachino.

¹ Lo stemma rappresenta una sfera armillare o astrolabio sferico d'oro, usato per mostrare il movimento delle stelle attorno alla Terra, su un piedistallo d'oro. Scienziati del Rinascimento (dalla metà del Trecento alla fine del Cinquecento) e altre figure pubbliche spesso si facevano ritrarre con in mano una sfera armillare, che rappresentava le vette della saggezza e della conoscenza.

² Il padre si chiamava Giuseppe, la madre Emmanuela Battaglieri.

³ «Lo stemma di questa famiglia Virgilio è l'istesso della famiglia Entensis dei conti d'Ampurias, come riferisce il sopracitato Giovanni Ritonio, ed è un giglio diviso, mezzo rosso, in campo d'oro, e mezzo d'oro in campo rosso» (Francesco Savasta, Il famoso caso di Sciacca..., Tip. di Pietro Pensante, Palermo 1843, p. 133).

cronarmerina.it

- Pubblicato in Famiglie e Stemmi